2014年01月20日

節子集落 「イショシャ(漁師)」編

先日、節子集落について紹介しましたが、

漁業について興味深いお話があったので

追加で聞き取り調査に行きました。

お話しをうかがったのは、

大正15年生まれのSさん。

イショシャ(漁師)として

当時、追い込み漁をしていた時や、

ソーラ突きなどの一本釣りをおこなっていた時の

お話しをうかがいました。

節子の海は、リーフに囲まれた荒場で、

海藻が豊富にあったそうです。

昔は板付け舟を漕いで、

漁にでていたとのこと。

* * * * *

『1913(大正2)年、沖縄糸満出身の漁夫の移住により、

瀬戸内(東方)で追込網漁業が始まったと記録されています。

大正から昭和初期にかけて、古仁屋にはいくつかの組合が作られており、

追い込み漁が盛んにおこなわれていました』

「瀬戸内町誌 歴史編」より

* * * * * *

節子は、独自の追い込み漁をしていた地域。

漁場は「カツオゴモリ」と呼ばれ、

大切に利用されてきました。

もともとは、

最初に漁場を発見した人が

親戚などで8人の組合を作ったとのこと。

追い込み漁でとれる魚といえば、

アカウルメ(タカサゴなど)や

アオウルメ(アジの仲間)などを思い浮かべますが、

この地域で追い込んでいた魚は、

なんとカツオ。

しかもカツオの中でも珍しい

腹にテンテンがあり、

脂ののった「ウブス(スマカツオ)」です。

お話を聞いていると

当時の海の豊かさが目に浮かんできます。

満潮時、

カツオゴモリと呼ばれるリーフに入った魚を網で囲い、

干潮時に追い込むという漁法。

ある季節になったら、

その漁場に4名で舟を漕いでいく。

漁場に着き、たくさん魚がいたら、

岩に帆をあげる。

岸にいる残りの仲間4名が

帆を確認すると、

応援のため舟で向かい

合流して魚を獲ります。

Sさんは、その中でも深く潜り、

網などを設置する役割で手伝っていたそうです。

また、Sさんは奄美市住用町の市崎から

瀬戸内町の皆津崎までを漁場にしていたとのこと。

天気のいい日は、外洋で漁をしていました。

海中の釣場を当てるために、

加計呂麻島や与路島、住用などの遠くの山を利用して

「ヤマアテ」を行っていました。

アテは、

特徴のある地形を目視で重ねることで、

その線上にある漁場を探すためのもの。

ヤマアテのできないような

霧がかかったり天気の悪い日には、

「ジアテ」といって

各岬や岩礁、瀬などを利用していました。

この時に、目当てにしていたアティ石や岩、瀬、浜などの

昔からの呼び名をご存知ということで

大きな地図を持って訪ねました。

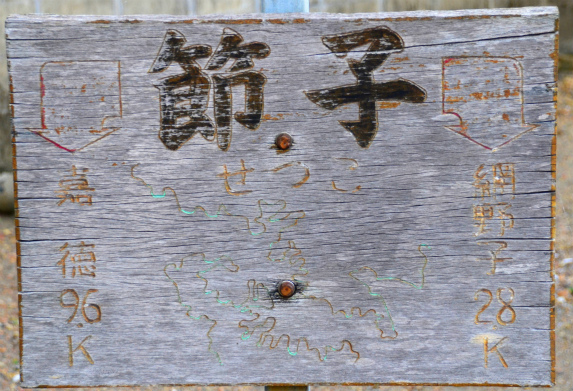

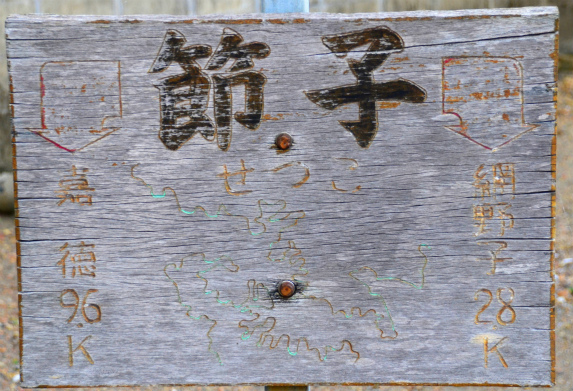

節子から真崎までの間にある、

小さな岩ひとつひとつの名前を

しっかりと意味を交えて説明してくださいました。

▲節子集落近くの岩「トウスィガク」。

Sさんは、現在舟には乗っていませんが、

その当時の光景を思い出しながら

丁寧にお話しをしてくださる姿がとても印象的でした。

そのなかには、

クジラディ・・・鯨には見えないが鯨とついてる岩

マーディ・・・馬の背に見える?岩

という岩があったりと、

面白くお話を聞くことができました。

皆津崎にある大きな瀬は、

節子では、ニンギョウディ、

嘉鉄では、グンカンディ、と言われています。

地域によって呼び名が違うのも興味深いですね。

こちらは、ご自宅にあった「ソーラ突き」の写真。

ソーラは、カマスサワラ(サバ科)。

ソーラ突きは、

おとなりの奄美市住用町で

伝統漁法として受け継がれていますが、

節子集落でもソーラ突きが行われていたんですね。

Sさんは、追い込み漁をやめた後、

ソーラ突きや一本釣りを始めることとなります。

『遠くからみえたソーラに、

木で作った餌を生きてるように見せながら近くまで寄せるわけよ。

餌を動かしすぎると、ソーラも走りまわって動きすぎるから突けない。

だから、うまく餌を動かして、

近くに寄せてから船上から突くわけよ』。

身振り手振りを交えて、

大変貴重なお話をしてくださいました。

*

「嵐にあったことはないですか?」との質問に、

風の呼び名なども教えてくださいました。

『ニシマルク』・・・いまでいう低気圧だろう

『ターナーニシ』・・・北風

『ナーニシ』・・・北東風

『クチガティ(クチカゼ)』・・・東風

『クチミナム』・・・南東風

『アイカディ(ハイカゼ)』・・・南風

『ニシ』・・・西風

などなど

島で一般的に、ニシは北風のことを言いますが、

Sさんが指す方角は西でした。

Sさんは普段の漁をやっていく中で、

必要な風向きを地形などから、

独自の解釈をして呼んでいるようです。

方言の発音が難しかったのですが、

おそらく、他の地域でも呼び名が微妙に違うのかもしれません。

今回は、イショシャの

貴重なお話しを聞くことができました。

今後もこのような情報が集まればおもしろいですね。

< 参考文献 >

・「瀬戸内町誌 民俗編」

奄美.asia 調査員 T.T

漁業について興味深いお話があったので

追加で聞き取り調査に行きました。

お話しをうかがったのは、

大正15年生まれのSさん。

イショシャ(漁師)として

当時、追い込み漁をしていた時や、

ソーラ突きなどの一本釣りをおこなっていた時の

お話しをうかがいました。

節子の海は、リーフに囲まれた荒場で、

海藻が豊富にあったそうです。

昔は板付け舟を漕いで、

漁にでていたとのこと。

* * * * *

『1913(大正2)年、沖縄糸満出身の漁夫の移住により、

瀬戸内(東方)で追込網漁業が始まったと記録されています。

大正から昭和初期にかけて、古仁屋にはいくつかの組合が作られており、

追い込み漁が盛んにおこなわれていました』

「瀬戸内町誌 歴史編」より

* * * * * *

節子は、独自の追い込み漁をしていた地域。

漁場は「カツオゴモリ」と呼ばれ、

大切に利用されてきました。

もともとは、

最初に漁場を発見した人が

親戚などで8人の組合を作ったとのこと。

追い込み漁でとれる魚といえば、

アカウルメ(タカサゴなど)や

アオウルメ(アジの仲間)などを思い浮かべますが、

この地域で追い込んでいた魚は、

なんとカツオ。

しかもカツオの中でも珍しい

腹にテンテンがあり、

脂ののった「ウブス(スマカツオ)」です。

お話を聞いていると

当時の海の豊かさが目に浮かんできます。

満潮時、

カツオゴモリと呼ばれるリーフに入った魚を網で囲い、

干潮時に追い込むという漁法。

ある季節になったら、

その漁場に4名で舟を漕いでいく。

漁場に着き、たくさん魚がいたら、

岩に帆をあげる。

岸にいる残りの仲間4名が

帆を確認すると、

応援のため舟で向かい

合流して魚を獲ります。

Sさんは、その中でも深く潜り、

網などを設置する役割で手伝っていたそうです。

また、Sさんは奄美市住用町の市崎から

瀬戸内町の皆津崎までを漁場にしていたとのこと。

天気のいい日は、外洋で漁をしていました。

海中の釣場を当てるために、

加計呂麻島や与路島、住用などの遠くの山を利用して

「ヤマアテ」を行っていました。

アテは、

特徴のある地形を目視で重ねることで、

その線上にある漁場を探すためのもの。

ヤマアテのできないような

霧がかかったり天気の悪い日には、

「ジアテ」といって

各岬や岩礁、瀬などを利用していました。

この時に、目当てにしていたアティ石や岩、瀬、浜などの

昔からの呼び名をご存知ということで

大きな地図を持って訪ねました。

節子から真崎までの間にある、

小さな岩ひとつひとつの名前を

しっかりと意味を交えて説明してくださいました。

▲節子集落近くの岩「トウスィガク」。

Sさんは、現在舟には乗っていませんが、

その当時の光景を思い出しながら

丁寧にお話しをしてくださる姿がとても印象的でした。

そのなかには、

クジラディ・・・鯨には見えないが鯨とついてる岩

マーディ・・・馬の背に見える?岩

という岩があったりと、

面白くお話を聞くことができました。

皆津崎にある大きな瀬は、

節子では、ニンギョウディ、

嘉鉄では、グンカンディ、と言われています。

地域によって呼び名が違うのも興味深いですね。

こちらは、ご自宅にあった「ソーラ突き」の写真。

ソーラは、カマスサワラ(サバ科)。

ソーラ突きは、

おとなりの奄美市住用町で

伝統漁法として受け継がれていますが、

節子集落でもソーラ突きが行われていたんですね。

Sさんは、追い込み漁をやめた後、

ソーラ突きや一本釣りを始めることとなります。

『遠くからみえたソーラに、

木で作った餌を生きてるように見せながら近くまで寄せるわけよ。

餌を動かしすぎると、ソーラも走りまわって動きすぎるから突けない。

だから、うまく餌を動かして、

近くに寄せてから船上から突くわけよ』。

身振り手振りを交えて、

大変貴重なお話をしてくださいました。

*

「嵐にあったことはないですか?」との質問に、

風の呼び名なども教えてくださいました。

『ニシマルク』・・・いまでいう低気圧だろう

『ターナーニシ』・・・北風

『ナーニシ』・・・北東風

『クチガティ(クチカゼ)』・・・東風

『クチミナム』・・・南東風

『アイカディ(ハイカゼ)』・・・南風

『ニシ』・・・西風

などなど

島で一般的に、ニシは北風のことを言いますが、

Sさんが指す方角は西でした。

Sさんは普段の漁をやっていく中で、

必要な風向きを地形などから、

独自の解釈をして呼んでいるようです。

方言の発音が難しかったのですが、

おそらく、他の地域でも呼び名が微妙に違うのかもしれません。

今回は、イショシャの

貴重なお話しを聞くことができました。

今後もこのような情報が集まればおもしろいですね。

< 参考文献 >

・「瀬戸内町誌 民俗編」

奄美.asia 調査員 T.T

2014年01月10日

節子 シマ(集落)めぐり

奄美大島・瀬戸内町の集落での聞き取り調査、

節子(セッコ)に行ってきました。

シマグチでの呼び方は、スィッコ。

山深い山郷(やまぐん)エリアですが、

となりの網野子、嘉徳とはまた少しシマの趣が異なっていて、

海の恵みも存分に受けている半農半漁の集落。

節子と言えば、

シマ唄「一切朝花(ちゅっきゃりあさばな)」などに出てくる

節子の富(トミ)という女性。

▲節子の沖の真ん中には、「二又岩」(フタマタイワ)が立神として、集落を見守る。

トミという女性は、

1863(文久3)年、明治が始まる少し前に、

節子の豊かな農家に生まれました。

とにかく美人で、

名瀬に行けば見とれた店員たちがそろばんを間違うほど。

料理や縫い物も上手で、機織りの腕前も抜群。

また七色の美しい歌声を持ち、

三味線も弾けば、踊りもうまい。

鉄砲片手に馬に乗って

イノシシ狩りを楽しみ、

大工もするという男勝りの面もあったとか。

そんな華やかで自由奔放な生き方をしていた節子のトミは、

恋多き女性で、その時代の男性たちの手には負えなかったかもしれません。

さまよったあげく、最後には2つ隣の勝浦集落の人と結婚し、

昭和8年、69歳でその人生を終えました。

カッコイイ女性だったんでしょうね。

その時代に型にはまらず颯爽と生きた節子のトミさんに

できることなら、お目ににかかってみたいです。

そんなトミの生まれ故郷が、節子。

節子集落は、平成25年11月末現在の資料によると、

人口132人、79世帯。

今回は、

区長の盛 茂喜(モリ・シゲキ)さんにお願いし、

4名のみなさんに集まっていただき、

いろいろと話をうかがいました。

写真左手前より時計回りに、

Mさん (男性) 大正7年生まれ 満95歳

Mさん (男性)大正15年生まれ 満87歳

Nさん (女性)大正15年生まれ 満87歳

Fさん (男性) 昭和2年生まれ 満86歳

そして、一番右が盛 区長さんです。

教えていただいたのは、

・集落の小字、畑の名前、川、岬、瀬

・集落の聖域や信仰の話

・昔の生活の様子、信仰、伝説、津波の話

・漁業、古仁屋との行き来の話

などなど。

節子は、琉球との交流が盛んで、

マーラン船も頻繁に行き来していたそう。

「節子の始まりは、

琉球から来た人たちが先祖だと言われている。

身分の高いノロが来ていて、

ノロの祭りも盛んにやっていたらしい」。

神話も多く残るシマです。

*

節子集落の中には、小字が38もあります。

小字の中には、

さらにまた「ワーキャハテヘ(自分たちの畑)」の名前があるとか。

みなさんが小さな頃は段々畑がいっぱいで、

ちょっとでも植えられるところがあれば開墾し、

芋を植えて食糧を確保していた時代。

畑は大事な財産です。

小字や畑の名前はシマコトバそのままで、

文字になっていない名前もたくさん。

地形にあった名前がついているそう。

「字図には載っていない名前は、文化」との言葉は、

おっしゃるとおりです。

*

また、畑とともに、漁業も盛んだった節子。

追い込み漁の基地として、

区長さんの記憶によれば、昭和30年代のはじめぐらいまでは

冬になると、浜にずらっと網を干す風景が見られていたそう。

沖縄からも冬になると追い込み漁に来ていました。

大正15年生まれのMさんから、興味深いお話を聞きました。

イショシャ(漁師)で

ソーラ(サワラ)突きや追い込み漁などをし、

イノシシ狩りもしていたMさん。

▲右が、イショシャだったMさん(大正15年生まれ)。現在はタンカンやバナナ栽培など畑仕事が楽しみだとか。

魚群探知機がなかった昔は、

船から「アティ」と呼ばれる目印・目当てを利用して漁をしていたそう。

天気のいい時には「ヤマアティ」と言って、

遠い山々を目印として、

その頂きや谷などを結んだ線上の漁場を目指す。

「ヤマアティ」は、

住用の市崎や和瀬トンネルの上、与路島の山まで目印に。

また、山が霧がかかって見えない時は、

岬や瀬、岩などを「ジアティ」として漁をしていました。

Mさんは、

瀬戸内町の皆津崎から、

奄美市住用の市崎までの間の

岬・瀬・岩などの名前を全部知っているとのこと。

Mさんの話は盛りだくさんなので、

後日あらためて伺い聞き取り調査しました。

ソーラ突きやアティの話など、

こちらも後日別にご紹介する予定です。

*

いろいろとお話をうかがった後は、

集落の中も確認して回ります。

新しく立派な節子公民館。

目の前はミャー(広場)と土俵があり、

ここで十五夜豊年祭などを行います。

慰霊之碑。

公民館のななめ向かいにあり、

かつてはこちらに「ユレバ」と呼ばれる公民館的なものがありました。

公民館向かいにある共同墓地。もう1ヶ所、簡易郵便局前にも共同墓地があり。

共同墓地横のちょっとかわいらしいバス停。

建物は消防ポンプ格納庫。

かつてここに骨壷を捨てていたので、骨がいっぱい出てきたとか。

すべて珊瑚石でできた珍しいお墓。

お墓の古い形である、骨壷を埋めているものも。

上に置いていたと思われる珊瑚石が横に落ちていました。

公民館前の共同墓地と消防ポンプ格納庫横の通りを境界にし、

集落は、東の「ナハブレ・ナハブラハレ」、西の「ミナトブレ」に分かれています。

廃校になってしまった節子小中学校。

創立1886(明治19)年で、

昭和61年には創立百周年を迎えていました。

右手の山が「テラヤマ」と呼ばれるカミヤマ。

節子小中学校には鉄筋コンクリートの旧奉安殿が。

御真影と教育勅語を奉安していました。

国指定登録有形文化財。

学校の裏手と住宅の間にある細い道は

神社やテラヤマとつながっているので「カミミチ」かもしれないと区長さん。

テラヤマの麓、学校の裏手にある厳島神社。

清水集落の厳島神社からの分神と伝えられています。

このテラヤマの鬱蒼とした森の中に、

「サスカイシ」と呼ばれる畳7畳ほどの大きさの岩があり、

ここでノロ神が神祭りの時に神舞いをするなど斎場として利用していました。

神社の横側にある旧鳥居。

学校裏手のカミミチと思われる道につながっています。

神社の祭壇。向かって左にイビガナシ、

右にはマリア観音と思われるものが。

大字「タタ(太田)」。

指差す方向には、かつて「タータゴ」と呼ばれる水汲み場がありました。

昭和2年の天皇行幸記念でコンクリートのタンクを作って水を貯めていましたが、

その後の基盤整備事業の時に壊してしまい、

今は跡形もないそう。

タータゴの水を使うと

キュラムン(美人)になるとの言い伝えがあったそう。

使ってみたいですね!

*

節子の十五夜豊年祭には、

出し物として、車舟が登場します。

宝船と呼ばれ、

唄者、三味線、太鼓の奏者なども乗り込み、

船長が口上を述べたり。

かつては、東と西から二艘が出て競争していたそうですが、

平成25年は一艘のみ、東の「あがれ丸」が登場。

ちなみに西の宝船は「豊西丸」です。

*

節子橋から西方面一帯の山は「トラチ」。

尾根には、シマの人が飛行場を誘致しようとしたほどの平地「トラチナガネ」があります。

節子橋の節子側から山を見る。正面あたりが「打野(ウツノ)」、

向かって左あたりが「波野(ハーノ)」。

網野子側にある岬「イチヌハナ」より見る節子集落。

シマを離れた人がこの景色を見て、

「やっとシマに戻ってきた~」と思う場所と区長さん。

誰にでも、そんな風景がありますよね。

河口付近はミニャトと呼ばれ、

船着場がありました。

一番奥の岬が「マサキ(真崎)」、

次の岬が「トウスガク」、

その次の岬が「イチヌハナ」、

ちょっと見える浜が「コアンキャ」、

突き出た瀬が「クルシィ」、

一番手前の浜が「フアンキャ」。

*

節子の集落を歩いていて気づくのが、

T字路に置かれた魔除け石、

「セッカントウ・イシガントウ」の多さ。

区長さんは、カミイシと呼んでいました。

その数は奄美大島の集落の中でも

最多ではないかと言われています。

その全部を探しながら、

集落内を巡るのもきっと楽しいはず。

すべてのカミイシを記録できているでしょうか!?

他にもまだご存知の場合はぜひ教えてください。

このカミイシがある場所は、Y字路。

道が入り組んでいます。

そのためケンムンや、

夕方には耳のない豚の妖怪などが出没しては迷い、

このあたりをぐるぐる回っているといわれています。

耳のない豚の妖怪は、股の間を通って魂を抜くため、

区長さんが子供の頃は、

足を交差して歩いていたとか。

みなさん、節子に行ったら

このY字路付近は要注意(!?)です。

節子には、舟の櫂を一度漕いだだけで、

浜から沖の二又岩に着いたといわれる

豪傑の漁師「フーヨガナシ」の伝説があります。

フーヨガナシが亡くなった後、

島の人達は、海の神様として崇めるようになり、

とくにヤシ(キビナゴ)がいっぱい獲れた時は、

写真左側にある平石にお供えして拝んでいたといいます。

▲左がお供え物をした「フーヨガナシの平石」。右は「力石」。

昔は、海軍記念日の5月27日に舟漕ぎを必ずしていて、

集落の東と西で競争をしていました。

そのときも、海の神様であるフーヨガナシを拝みに行っていたとか。

いつも西が勝っていたのは、

このフーヨガナシの平石が集落の西側にあるからだと言われていたそうです。

また右の力石は、丸石とも言われ、

天から落ちてきた石として、

若者たちが力自慢をするために持ち上げていました。

*

節子の沖合にある二又岩は、

集落のシンボルであり、守り神。

シマグチでは、タマタディル。

沖を流れていくこの岩をキュラユキダリという美人神が、

白羽扇で招いてそこに止めたとの言い伝えがあります。

二又岩や、それにまつわる豪傑フーヨガナシの伝説、

豊年祭の出し物・宝船からも、

海とのつながりが深いことが分かる節子集落。

シマの人々は、それを誇りに思い、

大切になさっています。

現在でも、夏の「みなと祭り」の舟漕ぎ競争では、

節子集落のチーム「節子二又会」は強くて、

よく上位入賞していますよね。

瀬戸内町内の同じエリアでも

ひとつ山を越えてシマが違うと、

文化や風土が違うのが

はっきりと分かってとても興味深い調査となりました。

盛区長をはじめ、ご協力いただいた4名のみなさま、

ありがとうございました。

調査日 : 2013年11月19日(火) 晴

調査集落 : 奄美大島 瀬戸内町 節子 (鹿児島県大島郡瀬戸内町節子)

<参考文献>

・「わぁきゃ島 スィッコ」

・「瀬戸内町誌 民俗編」

・「瀬戸内町の文化財をたずねて」瀬戸内町教育委員会

奄美.asia 調査員 / Y.K

節子(セッコ)に行ってきました。

シマグチでの呼び方は、スィッコ。

山深い山郷(やまぐん)エリアですが、

となりの網野子、嘉徳とはまた少しシマの趣が異なっていて、

海の恵みも存分に受けている半農半漁の集落。

節子と言えば、

シマ唄「一切朝花(ちゅっきゃりあさばな)」などに出てくる

節子の富(トミ)という女性。

▲節子の沖の真ん中には、「二又岩」(フタマタイワ)が立神として、集落を見守る。

トミという女性は、

1863(文久3)年、明治が始まる少し前に、

節子の豊かな農家に生まれました。

とにかく美人で、

名瀬に行けば見とれた店員たちがそろばんを間違うほど。

料理や縫い物も上手で、機織りの腕前も抜群。

また七色の美しい歌声を持ち、

三味線も弾けば、踊りもうまい。

鉄砲片手に馬に乗って

イノシシ狩りを楽しみ、

大工もするという男勝りの面もあったとか。

そんな華やかで自由奔放な生き方をしていた節子のトミは、

恋多き女性で、その時代の男性たちの手には負えなかったかもしれません。

さまよったあげく、最後には2つ隣の勝浦集落の人と結婚し、

昭和8年、69歳でその人生を終えました。

カッコイイ女性だったんでしょうね。

その時代に型にはまらず颯爽と生きた節子のトミさんに

できることなら、お目ににかかってみたいです。

そんなトミの生まれ故郷が、節子。

節子集落は、平成25年11月末現在の資料によると、

人口132人、79世帯。

今回は、

区長の盛 茂喜(モリ・シゲキ)さんにお願いし、

4名のみなさんに集まっていただき、

いろいろと話をうかがいました。

写真左手前より時計回りに、

Mさん (男性) 大正7年生まれ 満95歳

Mさん (男性)大正15年生まれ 満87歳

Nさん (女性)大正15年生まれ 満87歳

Fさん (男性) 昭和2年生まれ 満86歳

そして、一番右が盛 区長さんです。

教えていただいたのは、

・集落の小字、畑の名前、川、岬、瀬

・集落の聖域や信仰の話

・昔の生活の様子、信仰、伝説、津波の話

・漁業、古仁屋との行き来の話

などなど。

節子は、琉球との交流が盛んで、

マーラン船も頻繁に行き来していたそう。

「節子の始まりは、

琉球から来た人たちが先祖だと言われている。

身分の高いノロが来ていて、

ノロの祭りも盛んにやっていたらしい」。

神話も多く残るシマです。

*

節子集落の中には、小字が38もあります。

小字の中には、

さらにまた「ワーキャハテヘ(自分たちの畑)」の名前があるとか。

みなさんが小さな頃は段々畑がいっぱいで、

ちょっとでも植えられるところがあれば開墾し、

芋を植えて食糧を確保していた時代。

畑は大事な財産です。

小字や畑の名前はシマコトバそのままで、

文字になっていない名前もたくさん。

地形にあった名前がついているそう。

「字図には載っていない名前は、文化」との言葉は、

おっしゃるとおりです。

*

また、畑とともに、漁業も盛んだった節子。

追い込み漁の基地として、

区長さんの記憶によれば、昭和30年代のはじめぐらいまでは

冬になると、浜にずらっと網を干す風景が見られていたそう。

沖縄からも冬になると追い込み漁に来ていました。

大正15年生まれのMさんから、興味深いお話を聞きました。

イショシャ(漁師)で

ソーラ(サワラ)突きや追い込み漁などをし、

イノシシ狩りもしていたMさん。

▲右が、イショシャだったMさん(大正15年生まれ)。現在はタンカンやバナナ栽培など畑仕事が楽しみだとか。

魚群探知機がなかった昔は、

船から「アティ」と呼ばれる目印・目当てを利用して漁をしていたそう。

天気のいい時には「ヤマアティ」と言って、

遠い山々を目印として、

その頂きや谷などを結んだ線上の漁場を目指す。

「ヤマアティ」は、

住用の市崎や和瀬トンネルの上、与路島の山まで目印に。

また、山が霧がかかって見えない時は、

岬や瀬、岩などを「ジアティ」として漁をしていました。

Mさんは、

瀬戸内町の皆津崎から、

奄美市住用の市崎までの間の

岬・瀬・岩などの名前を全部知っているとのこと。

Mさんの話は盛りだくさんなので、

後日あらためて伺い聞き取り調査しました。

ソーラ突きやアティの話など、

こちらも後日別にご紹介する予定です。

*

いろいろとお話をうかがった後は、

集落の中も確認して回ります。

新しく立派な節子公民館。

目の前はミャー(広場)と土俵があり、

ここで十五夜豊年祭などを行います。

慰霊之碑。

公民館のななめ向かいにあり、

かつてはこちらに「ユレバ」と呼ばれる公民館的なものがありました。

公民館向かいにある共同墓地。もう1ヶ所、簡易郵便局前にも共同墓地があり。

共同墓地横のちょっとかわいらしいバス停。

建物は消防ポンプ格納庫。

かつてここに骨壷を捨てていたので、骨がいっぱい出てきたとか。

すべて珊瑚石でできた珍しいお墓。

お墓の古い形である、骨壷を埋めているものも。

上に置いていたと思われる珊瑚石が横に落ちていました。

公民館前の共同墓地と消防ポンプ格納庫横の通りを境界にし、

集落は、東の「ナハブレ・ナハブラハレ」、西の「ミナトブレ」に分かれています。

廃校になってしまった節子小中学校。

創立1886(明治19)年で、

昭和61年には創立百周年を迎えていました。

右手の山が「テラヤマ」と呼ばれるカミヤマ。

節子小中学校には鉄筋コンクリートの旧奉安殿が。

御真影と教育勅語を奉安していました。

国指定登録有形文化財。

学校の裏手と住宅の間にある細い道は

神社やテラヤマとつながっているので「カミミチ」かもしれないと区長さん。

テラヤマの麓、学校の裏手にある厳島神社。

清水集落の厳島神社からの分神と伝えられています。

このテラヤマの鬱蒼とした森の中に、

「サスカイシ」と呼ばれる畳7畳ほどの大きさの岩があり、

ここでノロ神が神祭りの時に神舞いをするなど斎場として利用していました。

神社の横側にある旧鳥居。

学校裏手のカミミチと思われる道につながっています。

神社の祭壇。向かって左にイビガナシ、

右にはマリア観音と思われるものが。

大字「タタ(太田)」。

指差す方向には、かつて「タータゴ」と呼ばれる水汲み場がありました。

昭和2年の天皇行幸記念でコンクリートのタンクを作って水を貯めていましたが、

その後の基盤整備事業の時に壊してしまい、

今は跡形もないそう。

タータゴの水を使うと

キュラムン(美人)になるとの言い伝えがあったそう。

使ってみたいですね!

*

節子の十五夜豊年祭には、

出し物として、車舟が登場します。

宝船と呼ばれ、

唄者、三味線、太鼓の奏者なども乗り込み、

船長が口上を述べたり。

かつては、東と西から二艘が出て競争していたそうですが、

平成25年は一艘のみ、東の「あがれ丸」が登場。

ちなみに西の宝船は「豊西丸」です。

*

節子橋から西方面一帯の山は「トラチ」。

尾根には、シマの人が飛行場を誘致しようとしたほどの平地「トラチナガネ」があります。

節子橋の節子側から山を見る。正面あたりが「打野(ウツノ)」、

向かって左あたりが「波野(ハーノ)」。

網野子側にある岬「イチヌハナ」より見る節子集落。

シマを離れた人がこの景色を見て、

「やっとシマに戻ってきた~」と思う場所と区長さん。

誰にでも、そんな風景がありますよね。

河口付近はミニャトと呼ばれ、

船着場がありました。

一番奥の岬が「マサキ(真崎)」、

次の岬が「トウスガク」、

その次の岬が「イチヌハナ」、

ちょっと見える浜が「コアンキャ」、

突き出た瀬が「クルシィ」、

一番手前の浜が「フアンキャ」。

*

節子の集落を歩いていて気づくのが、

T字路に置かれた魔除け石、

「セッカントウ・イシガントウ」の多さ。

区長さんは、カミイシと呼んでいました。

その数は奄美大島の集落の中でも

最多ではないかと言われています。

その全部を探しながら、

集落内を巡るのもきっと楽しいはず。

すべてのカミイシを記録できているでしょうか!?

他にもまだご存知の場合はぜひ教えてください。

このカミイシがある場所は、Y字路。

道が入り組んでいます。

そのためケンムンや、

夕方には耳のない豚の妖怪などが出没しては迷い、

このあたりをぐるぐる回っているといわれています。

耳のない豚の妖怪は、股の間を通って魂を抜くため、

区長さんが子供の頃は、

足を交差して歩いていたとか。

みなさん、節子に行ったら

このY字路付近は要注意(!?)です。

節子には、舟の櫂を一度漕いだだけで、

浜から沖の二又岩に着いたといわれる

豪傑の漁師「フーヨガナシ」の伝説があります。

フーヨガナシが亡くなった後、

島の人達は、海の神様として崇めるようになり、

とくにヤシ(キビナゴ)がいっぱい獲れた時は、

写真左側にある平石にお供えして拝んでいたといいます。

▲左がお供え物をした「フーヨガナシの平石」。右は「力石」。

昔は、海軍記念日の5月27日に舟漕ぎを必ずしていて、

集落の東と西で競争をしていました。

そのときも、海の神様であるフーヨガナシを拝みに行っていたとか。

いつも西が勝っていたのは、

このフーヨガナシの平石が集落の西側にあるからだと言われていたそうです。

また右の力石は、丸石とも言われ、

天から落ちてきた石として、

若者たちが力自慢をするために持ち上げていました。

*

節子の沖合にある二又岩は、

集落のシンボルであり、守り神。

シマグチでは、タマタディル。

沖を流れていくこの岩をキュラユキダリという美人神が、

白羽扇で招いてそこに止めたとの言い伝えがあります。

二又岩や、それにまつわる豪傑フーヨガナシの伝説、

豊年祭の出し物・宝船からも、

海とのつながりが深いことが分かる節子集落。

シマの人々は、それを誇りに思い、

大切になさっています。

現在でも、夏の「みなと祭り」の舟漕ぎ競争では、

節子集落のチーム「節子二又会」は強くて、

よく上位入賞していますよね。

瀬戸内町内の同じエリアでも

ひとつ山を越えてシマが違うと、

文化や風土が違うのが

はっきりと分かってとても興味深い調査となりました。

盛区長をはじめ、ご協力いただいた4名のみなさま、

ありがとうございました。

調査日 : 2013年11月19日(火) 晴

調査集落 : 奄美大島 瀬戸内町 節子 (鹿児島県大島郡瀬戸内町節子)

<参考文献>

・「わぁきゃ島 スィッコ」

・「瀬戸内町誌 民俗編」

・「瀬戸内町の文化財をたずねて」瀬戸内町教育委員会

奄美.asia 調査員 / Y.K