2014年07月14日

油井シマ(集落)めぐり

瀬戸内町のシマ(集落)をめぐる

聞き取り調査。

油井(ユイ)集落の報告です。

シマグチでの呼び方も、ユイ。

瀬戸内町の中心部・古仁屋から西のエリア、

車で県道79号線を篠川・宇検方面へ約15分ほど。

集落の名前を冠した油井岳の麓、

正面沖合には、油井小島もあります。

▲県道沿いの油井の浮き桟橋と、左前方に見えるのが油井小島

油井集落の人口は、60人・37世帯。

(瀬戸内町町民課2014年6月末現在資料より)

瀬戸内町では少なくなった

水田が残っている集落です。

その稲作の恵みに感謝し、

豊年を祈願する民俗芸能

旧暦8月15日の「油井の豊年踊り」は、

県の無形民俗文化財に指定されています。

*

今回の聞き取り調査には、

5名の方々に集まっていただきました。

みなさんにおうかがいしたのは、

・ 小字の方言名、そのほか川や浜、岬の名前など

・ グンギンや墓、油井岳信仰

・ 油井の豊年踊りや他の行事

・ 油井にあった会社・産業

などについて。

▲左より区長の内田百一さん(昭和19年生まれ・満70歳)、池田三治さん(昭和23年生まれ・満66歳)

油井集落は、浮き桟橋のある岬「ハトンサキ」を境に、

油井地区と須佐礼(スサレ)地区に分かれています。

ハトンサキを登ると、

目の前は海、

両地区を見渡せることができる

とても眺めのいい場所です。

▲ハトンサキ

ハトンサキの頂上には「昭和天皇行幸記念碑」も。

*

須佐礼は、シマグチでは「サーレ」。

▲ハトンサキ中腹より須佐礼方面を望む

「須佐礼」のバス停や、「須佐礼」の名前の看板はありますが、

住所の名称や小字としての「須佐礼」の名は、

実はありません。

大昔は、油井だけに人が住んでいて、

耕作地として開墾し

須佐礼に行っているうちに人が住み始めたようだとのこと。

▲ハトンサキ中腹より油井方面を望む

長田さんのお父さん(大正13年生まれ)の時代から、

油井と須佐礼は一緒に行事などをやっていたと聞いているそうです。

▲左より、長田博幸さん(昭和37年生まれ・満52歳)、重田芳文さん(昭和24年生まれ・満65歳)、

岡野弘明さん(昭和28年生まれ・満61歳)

*

集落の公民館があり、

聖域でもある油井のミャー(広場)。

大きなデイゴとガジュマルの下には、

集落の守り神である4本の自然石

「イビガナシ(イベガナシ)」が祀られています。

旧暦8月15日の民俗芸能

「油井の豊年踊り」は

このイビガナシに奉納する行事。

目の前の、土俵を中心に執り行なわれます。

※「油井の豊年踊り」についてはこちらを参照ください。

・「鹿児島県 かごしま地域伝統芸能ミュージアム」

・「あまみヒギャジマンプロジェクト2 油井集落 油井の豊年祭」

▲4本祀られているのは、瀬戸内町の奄美大島側では珍しい

イビガナシには、

油井の豊年踊りで最初に炊いた力飯やお酒などをお供え。

またイビガナシの横には、

「チカライシ」が2つあります。

*

公民館の裏手には

墓地「トゥールバカ」があり、

ここに「ウブシロシンニョ」と呼ばれる豪傑が祀られています。

(ヤブシロシンニョと呼ぶ人も)。

▲トゥールバカ

ウブシロシンニョに関して伝わっている話は、

体が大きくスネが長い人、

沖縄からの流人、位の高い人などなど。

いつの時代の人か、

集落でどんな存在だったかは、はっきりと分からないそう。

油井の豊年踊りの日には、

ウブシロシンニョにも力飯、お酒、花などを供えています。

昔は、運動会や4集落対抗(阿鉄・小名瀬・久根津・油井)の行事の時には

「ウブシロシンニョに力をもらいに行く」と言って、

線香を立て必勝祈願をしていました。

*

ミャーには、新しく建てられた「アシャゲ」があります。

▲アシャゲとトネヤ跡

こちらは、近年、県道沿いの油井公園を整備した時に

一緒に鹿児島県が建てたものですが、

昔のアシャゲも同じ位置にあったそうです。

そばの石垣がある敷地は「トネヤ」の跡地。

集落の方は、「カミヤシキ」とも呼んでいました。

このカミヤシキの横を通って「カミミチ」が存在。

イビガナシの裏手、

川沿いを伝って油井岳付近の聖域「オボツ」へとつながっています。

▲カミヤシキ沿いのカミミチ

▲カミヤシキ沿いのカミミチ

アシャゲの横、

アコウやガジュマルなどの大木にかかっている銅鐘。

こちらは昭和2年昭和天皇行幸記念に造られたもの。

以前は、集落の中央・ハトンサキにあり、

時を告げる鐘として活躍していました。

▲戦争での没収を免れた貴重な鐘

*

須佐礼にもミャーがあり、

八月踊りは厄払いの意味もあるので、

油井と須佐礼の両方のミャーで踊られます。

須佐礼のミャーは、この東屋の前あたり。

▲このミニチュア水車は、大工である重田芳文さんが製作

*

油井集落には、昔から神社がないとのこと。

クガツクンチ(旧暦9月9日)には、

一族それぞれの守り神である「グンギン」へ行って

一年の運気や健康を祈願します。

「瀬戸内町誌 民俗編」には、

「油井には権現様が四カ所ある」と記載されていますが、

今回お話をうかがった中には、

「7つのグンギンがあると聞いている」との話も出てきました。

内田さんと池田さんに案内していただき、

この調査で5つのグンギンを確認。

1つ目が「ガモウグンギン」。

集落のほとんどの人がお参りするグンギンです。

▲ガモウグンギン。「ガモウジンジャ」と呼ぶかたも

ガモウグンギンは、油井トンネルの近く

山の上にありましたが土砂崩れのため、

現在は油井小中学校体育館横に安置されています。

▲崩れた部分にガモウグンギンがあった

ここでかつては「ティヤ」と呼ばれる祭りが行なわれていました。

登り口には提灯などをぶら下げ、

前の晩から太鼓を叩いたりして

一日過ごしていたそうです。

*

2つ目「ハトンサキグンギン」。

須佐礼と油井の間にある

ハトンサキ(岬)の山中腹にあるグンギン。

▲ハトンサキグンギン

*

3つ目、須佐礼入り口のグンギン。

久根津への旧道麓にあり、

S家、I家、T家が祀っています。

呼び名は不明とのこと。

▲須佐礼入り口グンギン

*

4つ目は、内田家のグンギン。

内田区長の一族が祀っており、

本家の敷地内にあります。

呼び名は不明とのこと。

▲内田家のグンギン

*

5つ目は、須佐礼農道近くのグンギン。

呼び名は不明。

池田三治さん一軒のみが祀っています。

クガツクンチ(旧暦9月9日)には、

草をはらい、ミキ、線香を供え、

砂も入れ替え。

都会に出ている家族の健康を祈ったり、

海の大漁を願います。

昔はシュク(生米をつぶしたもの)を供え、

ギターを持ってきて歌ったりと

にぎやかに過ごしていた時代もあるそうです。

▲須佐礼農道近くのグンギン

*

油井集落の聖域となるカミヤマは、

「オボツ」と呼ばれています。

神聖な場所として崇められているので、

滅多なことでは集落の人々も行かないそう。

昔から、

「オボツに行ったら無駄口を慎み、

木を伐ったり、みだらなことをしてはいけない」と伝えられています。

▲須佐礼川沿いから油井岳を見る。正面あたりが「オボツ」

実際にオボツに行ったことのある池田さん、

「2〜3mもの高い石や岩の塊が重なっていて、あたりは原生林。

その神聖な雰囲気に鳥肌立ち、身震いがした」とおっしゃってました。

宇検村の湯湾岳と、油井岳は、

「ヰヒリ・ヲナリ(兄・妹)神」の関係と云われています。

重田さんのおじさんは、

戦争へ行く前に湯湾岳へ武運長久の「願立て」をし、

無事に帰還すると、油井岳へ「願戻し」に行ったそうです。

* *

油井には、真珠養殖会社があったことがよく知られていますが、

他にもいくつかの会社があった時代も。

須佐礼の脇田(ワキタ)にある

「イジュン(湧き水)」。

昭和30年代前半に、神戸から来たバナナ会社が造ったもの。

▲以前は屋根もあった泉

イジュンのそばには、

トウデヘ(唐竹)が数本残っています。

この竹は、バナナ会社が

バナナを入れるための竹籠用に植えた竹。

このバナナ会社は、台湾バナナを栽培していましたが、

台風の被害に何度か遭い、撤退。

その後、パイナップル会社が来たことも。

他にも

カツオ船のエサとなるキビナゴを獲る会社などもありました。

* *

須佐礼の竹ノ作(デヘンサク)には、

大きな岩が多く、

しかも赤い岩が連なっています。

これらにまつわる話が、須佐礼の美人伝説。

昔、須佐礼に美人(名前は不明)がいて、

東と西の役人が彼女を取り合いになったところ、

彼女は死んでしまったそう。

その彼女の血で岩が赤く染まってしまい、

以来、須佐礼には美人が生まれなくなったとか‥。

須佐礼の女性にお会いしてないので、

その真相は分かりませんが、

島には美人が不幸になるお話、多いですね。

▲岩が確かに赤い。「昔はもっと赤かった」と内田さん・池田さん

*

ほかに、集落に伝わる昔話に、

油井小島をかけた舟漕ぎ競争の話があります。

昔、集落の海上に浮かぶ小島が、

どちらの集落のものかを決めるため、

久根津集落と油井集落で舟漕ぎ競争を決行。

晴れて油井集落が勝利し、

小島は「油井小島」と命名されることに。

その油井の勝因として集落に伝わる話が、

舟を漕ぐユホ(櫂)を、

油井は強く固いハーモモ(モッコク)の木を使い、

久根津は軽くてすぐ折れてしまうアサグロ(フカノキ)を使ったからという理由。

▲ハーモモの木。建築材として最良だとか

この油井の勝因、

以前、久根津で聞いた話とは違う内容だったので、

とても驚きました。

その立場によって話が変わって、

とても面白いです。

聞き取り調査には、

さまざまな角度からの検証が必要ですね。

▲アサグロの木。柔らかく芯に穴が空いている

*

集落には「油井小中学校」があり、

子供達は、さまざまな行事に参加しています。

油井小中学校は、小学校10名・中学校6名(平成26年4月現在)が在籍。

校区には、入学前の小さな子供も多く、

活気があります。

▲油井小中学校

学校入り口には、

集落全体の案内板が。

聖地や地名などがとても分かりやすくなっています。

*

集落には2畝ほどの田んぼがあり、

子供達も一緒に、

集落全体で稲作を続けています。

内田区長おっしゃってた

「稲作があってこその、油井の豊年踊り」

との言葉がとても印象的でした。

収穫の恵みに感謝して

この田んぼで穫れた餅米で赤飯を炊き、

稲で綱をかき(作り)、

祭りを支えています。

油井小中学校の子供達は、

種もみまきから、田植え、

脱穀なども昔ながらの道具を使い、

一年間通して稲作にまつわるさまざまなことを体験。

準備段階から

昔のやり方を守っている大人の姿を見て、

伝統が受け継がれているのです。

▲須佐礼にある田んぼ

集落の人々が守り続ける

稲作があるからこその民俗芸能「油井の豊年踊り」。

この民俗芸能を伝えていくことで、

集落の人々はより結びつきが強くなり

油井集落が守られています。

素朴で力強い魅力にあふれた

「まつり」の本来の姿に触れることができる

集落の宝であり、瀬戸内町の宝です。

▲公民館にあった八月踊り唄の歌詞。これを見て子供達も一緒に練習

油井集落には、

聖地など人々が昔から大切にしてきた場所も多く残り、

瀬戸内町の「シマ(集落)の成り立ち」を知るには

とても勉強になる空間。

旧暦8月15日の「油井の豊年踊り」とともに

ぜひ一度訪れてほしい集落です。

*

調査にご協力くださった内田区長、

池田さん、重田さん、岡野さん、長田さん、

そして油井集落の方々、

ありがとうございました。

<参考文献>

・「瀬戸内町誌 民俗編」

・「瀬戸内町の文化財を訪ねて」瀬戸内町教育委員会

・「瀬戸内町文化財保護審議会平成9年度現地調査 旧古仁屋町油井」

調査日 : 2014年3月13日(木)、14 日(金)

奄美.asia 調査員 Y.K

聞き取り調査。

油井(ユイ)集落の報告です。

シマグチでの呼び方も、ユイ。

瀬戸内町の中心部・古仁屋から西のエリア、

車で県道79号線を篠川・宇検方面へ約15分ほど。

集落の名前を冠した油井岳の麓、

正面沖合には、油井小島もあります。

▲県道沿いの油井の浮き桟橋と、左前方に見えるのが油井小島

油井集落の人口は、60人・37世帯。

(瀬戸内町町民課2014年6月末現在資料より)

瀬戸内町では少なくなった

水田が残っている集落です。

その稲作の恵みに感謝し、

豊年を祈願する民俗芸能

旧暦8月15日の「油井の豊年踊り」は、

県の無形民俗文化財に指定されています。

*

今回の聞き取り調査には、

5名の方々に集まっていただきました。

みなさんにおうかがいしたのは、

・ 小字の方言名、そのほか川や浜、岬の名前など

・ グンギンや墓、油井岳信仰

・ 油井の豊年踊りや他の行事

・ 油井にあった会社・産業

などについて。

▲左より区長の内田百一さん(昭和19年生まれ・満70歳)、池田三治さん(昭和23年生まれ・満66歳)

油井集落は、浮き桟橋のある岬「ハトンサキ」を境に、

油井地区と須佐礼(スサレ)地区に分かれています。

ハトンサキを登ると、

目の前は海、

両地区を見渡せることができる

とても眺めのいい場所です。

▲ハトンサキ

ハトンサキの頂上には「昭和天皇行幸記念碑」も。

*

須佐礼は、シマグチでは「サーレ」。

▲ハトンサキ中腹より須佐礼方面を望む

「須佐礼」のバス停や、「須佐礼」の名前の看板はありますが、

住所の名称や小字としての「須佐礼」の名は、

実はありません。

大昔は、油井だけに人が住んでいて、

耕作地として開墾し

須佐礼に行っているうちに人が住み始めたようだとのこと。

▲ハトンサキ中腹より油井方面を望む

長田さんのお父さん(大正13年生まれ)の時代から、

油井と須佐礼は一緒に行事などをやっていたと聞いているそうです。

▲左より、長田博幸さん(昭和37年生まれ・満52歳)、重田芳文さん(昭和24年生まれ・満65歳)、

岡野弘明さん(昭和28年生まれ・満61歳)

*

集落の公民館があり、

聖域でもある油井のミャー(広場)。

大きなデイゴとガジュマルの下には、

集落の守り神である4本の自然石

「イビガナシ(イベガナシ)」が祀られています。

旧暦8月15日の民俗芸能

「油井の豊年踊り」は

このイビガナシに奉納する行事。

目の前の、土俵を中心に執り行なわれます。

※「油井の豊年踊り」についてはこちらを参照ください。

・「鹿児島県 かごしま地域伝統芸能ミュージアム」

・「あまみヒギャジマンプロジェクト2 油井集落 油井の豊年祭」

▲4本祀られているのは、瀬戸内町の奄美大島側では珍しい

イビガナシには、

油井の豊年踊りで最初に炊いた力飯やお酒などをお供え。

またイビガナシの横には、

「チカライシ」が2つあります。

*

公民館の裏手には

墓地「トゥールバカ」があり、

ここに「ウブシロシンニョ」と呼ばれる豪傑が祀られています。

(ヤブシロシンニョと呼ぶ人も)。

▲トゥールバカ

ウブシロシンニョに関して伝わっている話は、

体が大きくスネが長い人、

沖縄からの流人、位の高い人などなど。

いつの時代の人か、

集落でどんな存在だったかは、はっきりと分からないそう。

油井の豊年踊りの日には、

ウブシロシンニョにも力飯、お酒、花などを供えています。

昔は、運動会や4集落対抗(阿鉄・小名瀬・久根津・油井)の行事の時には

「ウブシロシンニョに力をもらいに行く」と言って、

線香を立て必勝祈願をしていました。

*

ミャーには、新しく建てられた「アシャゲ」があります。

▲アシャゲとトネヤ跡

こちらは、近年、県道沿いの油井公園を整備した時に

一緒に鹿児島県が建てたものですが、

昔のアシャゲも同じ位置にあったそうです。

そばの石垣がある敷地は「トネヤ」の跡地。

集落の方は、「カミヤシキ」とも呼んでいました。

このカミヤシキの横を通って「カミミチ」が存在。

イビガナシの裏手、

川沿いを伝って油井岳付近の聖域「オボツ」へとつながっています。

▲カミヤシキ沿いのカミミチ

▲カミヤシキ沿いのカミミチ

アシャゲの横、

アコウやガジュマルなどの大木にかかっている銅鐘。

こちらは昭和2年昭和天皇行幸記念に造られたもの。

以前は、集落の中央・ハトンサキにあり、

時を告げる鐘として活躍していました。

▲戦争での没収を免れた貴重な鐘

*

須佐礼にもミャーがあり、

八月踊りは厄払いの意味もあるので、

油井と須佐礼の両方のミャーで踊られます。

須佐礼のミャーは、この東屋の前あたり。

▲このミニチュア水車は、大工である重田芳文さんが製作

*

油井集落には、昔から神社がないとのこと。

クガツクンチ(旧暦9月9日)には、

一族それぞれの守り神である「グンギン」へ行って

一年の運気や健康を祈願します。

「瀬戸内町誌 民俗編」には、

「油井には権現様が四カ所ある」と記載されていますが、

今回お話をうかがった中には、

「7つのグンギンがあると聞いている」との話も出てきました。

内田さんと池田さんに案内していただき、

この調査で5つのグンギンを確認。

1つ目が「ガモウグンギン」。

集落のほとんどの人がお参りするグンギンです。

▲ガモウグンギン。「ガモウジンジャ」と呼ぶかたも

ガモウグンギンは、油井トンネルの近く

山の上にありましたが土砂崩れのため、

現在は油井小中学校体育館横に安置されています。

▲崩れた部分にガモウグンギンがあった

ここでかつては「ティヤ」と呼ばれる祭りが行なわれていました。

登り口には提灯などをぶら下げ、

前の晩から太鼓を叩いたりして

一日過ごしていたそうです。

*

2つ目「ハトンサキグンギン」。

須佐礼と油井の間にある

ハトンサキ(岬)の山中腹にあるグンギン。

▲ハトンサキグンギン

*

3つ目、須佐礼入り口のグンギン。

久根津への旧道麓にあり、

S家、I家、T家が祀っています。

呼び名は不明とのこと。

▲須佐礼入り口グンギン

*

4つ目は、内田家のグンギン。

内田区長の一族が祀っており、

本家の敷地内にあります。

呼び名は不明とのこと。

▲内田家のグンギン

*

5つ目は、須佐礼農道近くのグンギン。

呼び名は不明。

池田三治さん一軒のみが祀っています。

クガツクンチ(旧暦9月9日)には、

草をはらい、ミキ、線香を供え、

砂も入れ替え。

都会に出ている家族の健康を祈ったり、

海の大漁を願います。

昔はシュク(生米をつぶしたもの)を供え、

ギターを持ってきて歌ったりと

にぎやかに過ごしていた時代もあるそうです。

▲須佐礼農道近くのグンギン

*

油井集落の聖域となるカミヤマは、

「オボツ」と呼ばれています。

神聖な場所として崇められているので、

滅多なことでは集落の人々も行かないそう。

昔から、

「オボツに行ったら無駄口を慎み、

木を伐ったり、みだらなことをしてはいけない」と伝えられています。

▲須佐礼川沿いから油井岳を見る。正面あたりが「オボツ」

実際にオボツに行ったことのある池田さん、

「2〜3mもの高い石や岩の塊が重なっていて、あたりは原生林。

その神聖な雰囲気に鳥肌立ち、身震いがした」とおっしゃってました。

宇検村の湯湾岳と、油井岳は、

「ヰヒリ・ヲナリ(兄・妹)神」の関係と云われています。

重田さんのおじさんは、

戦争へ行く前に湯湾岳へ武運長久の「願立て」をし、

無事に帰還すると、油井岳へ「願戻し」に行ったそうです。

* *

油井には、真珠養殖会社があったことがよく知られていますが、

他にもいくつかの会社があった時代も。

須佐礼の脇田(ワキタ)にある

「イジュン(湧き水)」。

昭和30年代前半に、神戸から来たバナナ会社が造ったもの。

▲以前は屋根もあった泉

イジュンのそばには、

トウデヘ(唐竹)が数本残っています。

この竹は、バナナ会社が

バナナを入れるための竹籠用に植えた竹。

このバナナ会社は、台湾バナナを栽培していましたが、

台風の被害に何度か遭い、撤退。

その後、パイナップル会社が来たことも。

他にも

カツオ船のエサとなるキビナゴを獲る会社などもありました。

* *

須佐礼の竹ノ作(デヘンサク)には、

大きな岩が多く、

しかも赤い岩が連なっています。

これらにまつわる話が、須佐礼の美人伝説。

昔、須佐礼に美人(名前は不明)がいて、

東と西の役人が彼女を取り合いになったところ、

彼女は死んでしまったそう。

その彼女の血で岩が赤く染まってしまい、

以来、須佐礼には美人が生まれなくなったとか‥。

須佐礼の女性にお会いしてないので、

その真相は分かりませんが、

島には美人が不幸になるお話、多いですね。

▲岩が確かに赤い。「昔はもっと赤かった」と内田さん・池田さん

*

ほかに、集落に伝わる昔話に、

油井小島をかけた舟漕ぎ競争の話があります。

昔、集落の海上に浮かぶ小島が、

どちらの集落のものかを決めるため、

久根津集落と油井集落で舟漕ぎ競争を決行。

晴れて油井集落が勝利し、

小島は「油井小島」と命名されることに。

その油井の勝因として集落に伝わる話が、

舟を漕ぐユホ(櫂)を、

油井は強く固いハーモモ(モッコク)の木を使い、

久根津は軽くてすぐ折れてしまうアサグロ(フカノキ)を使ったからという理由。

▲ハーモモの木。建築材として最良だとか

この油井の勝因、

以前、久根津で聞いた話とは違う内容だったので、

とても驚きました。

その立場によって話が変わって、

とても面白いです。

聞き取り調査には、

さまざまな角度からの検証が必要ですね。

▲アサグロの木。柔らかく芯に穴が空いている

*

集落には「油井小中学校」があり、

子供達は、さまざまな行事に参加しています。

油井小中学校は、小学校10名・中学校6名(平成26年4月現在)が在籍。

校区には、入学前の小さな子供も多く、

活気があります。

▲油井小中学校

学校入り口には、

集落全体の案内板が。

聖地や地名などがとても分かりやすくなっています。

*

集落には2畝ほどの田んぼがあり、

子供達も一緒に、

集落全体で稲作を続けています。

内田区長おっしゃってた

「稲作があってこその、油井の豊年踊り」

との言葉がとても印象的でした。

収穫の恵みに感謝して

この田んぼで穫れた餅米で赤飯を炊き、

稲で綱をかき(作り)、

祭りを支えています。

油井小中学校の子供達は、

種もみまきから、田植え、

脱穀なども昔ながらの道具を使い、

一年間通して稲作にまつわるさまざまなことを体験。

準備段階から

昔のやり方を守っている大人の姿を見て、

伝統が受け継がれているのです。

▲須佐礼にある田んぼ

集落の人々が守り続ける

稲作があるからこその民俗芸能「油井の豊年踊り」。

この民俗芸能を伝えていくことで、

集落の人々はより結びつきが強くなり

油井集落が守られています。

素朴で力強い魅力にあふれた

「まつり」の本来の姿に触れることができる

集落の宝であり、瀬戸内町の宝です。

▲公民館にあった八月踊り唄の歌詞。これを見て子供達も一緒に練習

油井集落には、

聖地など人々が昔から大切にしてきた場所も多く残り、

瀬戸内町の「シマ(集落)の成り立ち」を知るには

とても勉強になる空間。

旧暦8月15日の「油井の豊年踊り」とともに

ぜひ一度訪れてほしい集落です。

*

調査にご協力くださった内田区長、

池田さん、重田さん、岡野さん、長田さん、

そして油井集落の方々、

ありがとうございました。

<参考文献>

・「瀬戸内町誌 民俗編」

・「瀬戸内町の文化財を訪ねて」瀬戸内町教育委員会

・「瀬戸内町文化財保護審議会平成9年度現地調査 旧古仁屋町油井」

調査日 : 2014年3月13日(木)、14 日(金)

奄美.asia 調査員 Y.K

2014年06月12日

小名瀬 シマ(集落)めぐり

瀬戸内町のシマ(集落)をめぐる

聞き取り調査。

小名瀬(こなせ)集落の報告です。

シマグチでの呼び方は、クゥナスィ。

昔から、地名としては「小名瀬」ですが

「ナデガマ・ナディガマ(名瀬釜)」とも呼ばれていました。

瀬戸内町の中心部・古仁屋から、

西の篠川方面へ。

県道79号線を約15分ほど。

▲集落入り口の干潟にはマングローブが形成されている

小名瀬集落は、人口15人、11世帯

(瀬戸内町役場町民課2014年2月末資料)。

戦後の一番多い時には、

48世帯ありました。

盛んだった産業は、

戦前は枕木、戦後はパルプ材の出荷など林業。

昭和50年年代には真珠養殖会社ができ、

海の仕事へと移って行きました。

*

お話をうかがったのは、

泉川義近さん(昭和23年生まれ、満66歳)。

現在は区長を務めており、

青年団長も20年ほど経験。

一部、林 忠志さん(昭和2年生まれ、満87歳)にも

参加していただきました。

うかがったのは、

・ ナナツバカにまつわる話

・ 信仰、ゴンゲン

・ 旧暦行事

・ シマの産業(林業、製糖、真珠養殖)

・ 他シマとの交流

などについてです。

*

小名瀬と言えば、

橋のたもとにある墓地「ナナツバカ」。

「ナナツガメ」とも呼ばれています。

諸説ありますが、

平家落人の云われもある墓。

最初は7つだったのが

無縁仏なども合わせ、

現在は12のカメが並んでいます。

もともと7つのカメは、

橋の近くの山に「コーエン」と呼ばれる場所にありました。

昔の人が、「この山が崩れる」と予言したために、

現在の場所に移されたそう。

移動したのは、泉川さんが小さいときで、

「60年ぐらい前ではないか」とのこと。

7つのカメを移動させて一週間ぐらい経った頃、

山のコーエンは崩れたそうです。

▲コーエン

*

集落には

毎年「トモチ」の日に

ナナツバカを祀る行事が。

※「トモチ」

奄美大島の旧暦八月を中心に行なわれる行事

アラセツ(旧暦八月初めの丙・ヒノエ)→シバサシ(アラセツから7日後の壬・ミズノエ)

→ロンガ・ドンガ(シバサシ後の甲子・キノエネの日)

→トモチ(ドンガから8日後の辛未・カノトヒツジ)

ミキと線香をナナツバカに供えたあと、

公民館に集まって

弁当を食べるなどしています。

以前は、子ども会が毎月掃除をしていましたが、

現在は婦人会が交代で清掃。

季節によっては、百合の花を供えたり、

集落のみなさんがとても大切にしていることがよく分かる

小名瀬のシンボル的存在です。

▲ウッコンコ(小名瀬川)。橋の右手が現在ナナツバカがある場所。左手の山がコーエン

*

戦前、小名瀬は瀬戸内町の中でも

広範囲に渡って山を所有していた集落だったそう。

山を1〜4区に分けて、

それぞれの区域を

伐採して良い「カイホウリン」と

伐採禁止の「タテヤマ」の期間を交互に設けて

順番に利用していました。

4区までは片道4時間ほどかかるため、

朝から出かけても帰りは夜に。

枕木を伐り出して、牛で引っ張って降ろしてきていました。

*

薪売りも貴重な現金収入。

朝、古仁屋に板付け舟で出かけると、

浜に元締めのような人が待っているので

その場で薪を販売していたそうです。

薪は、竹で直径30センチほどの輪っかを作り、

その中にぎゅうぎゅうに詰めたものが一つの単位。

次に販売に来る日にちや量などを

予約するやりとりも。

ラッキーなのは、

喜界島の舟が来ている時。

喜界島は山がなくて薪がとれないので、

小名瀬から積んでいった、

まるごと一艘分の薪を買ってくれたとか。

古仁屋に銭湯が何軒もあった時代は、

舟で小名瀬まで薪を買い付けに来ていた業者もありました。

▲県道79号線沿い

戦後は、現在の小名瀬バス停近くの県道付近が(県道が整備される前の時代)

パルプ基地に。

パルプ業者が7社ほど並んでいたそうです。

港が深いため、

木造100トンや鉄船200トンで

週に1回ほど小名瀬の港より積み出し。

人夫も篠川や久根津、

古仁屋などからも集まって働いていました。

木材は主に篠川から。

宇検村や住用村、瀬戸内町の節子集落からも木材が運ばれ、

積み出し港となっていました。

*

泉川さんの父親は、大正9年生まれの大工。

お住まいの家は、約50年ほど前に

父親と泉川さん2人で建てたもの。

床の間には、「セク(大工)の神」や

大工道具である墨壺なども祀って

旧正月の2日には、「セクの祝い」を行なっています。

▲床の間で祀っているセク(大工)の神

*

小名瀬湾では

戦後にカキ養殖、

昭和50年代から真珠養殖が行なわれ、

他集落からも働きに来るほど賑わったことも。

近年は、ナマコ養殖会社もありましたが、

現在はどれもなくなってしまいました。

▲字「摺勝」にある船着き場

*

現在、集落は

公民館を境に2つに分かれています。

かつては、1〜4班に分かれ、

十五夜豊年祭の中での相撲や踊り、競争などは

班対抗で行なっていました。

かつての1班あたり。別名「フルサト」

かつての2班あたり。別名「サト」

かつての3班あたり。別名は、不明。

この電柱前には、船着き場がありました。

県道から入ったすぐのあたりは、かつての4班。別名「ムコウ」。

終戦後は10数軒ありましたが、現在は1軒のみ。

田んぼや畑が多く、

そのほとんどがおとなりの阿鉄集落の人々が耕作していました。

現在の土俵の場所に、かつて公民館がありました。

土俵のそばには、自然石が祀られています。

石の呼び方は不明。

神月には線香をあげるなどしています。

ここにはかつて瀬戸内町内で

一番大きいと言われた松の木が3本ありましたが、

マツクイムシの被害で現在は1本のみになっています。

通称「公民館」は、正式には「小名瀬林業研修館」。

この敷地がかつてのミャー(広場)で、

アシャゲ・トネヤがあった所。

この林業研修館の背後から墓地の方向へ

カミミチが通っています。

個人宅と畑の間もカミミチが続き、

きれいに保たれています。

カミミチをたどっていると「石敢當」を発見。

擁壁と畑の間にも、カミミチが続いています。

集落の墓地。

かつては山の中にありました。

墓地から山の方へ進むと、湧き水「イジュミ」が。

残念ながら水は涸れています。

「昭和三年八月十八日」と刻まれていました。

墓地から擁壁づたいにカミミチを抜けたあたりは、

かつて塩炊き小屋が1軒あった場所。

この山の向こう側には阿室釜集落の字「白浜」が。

小名瀬と白浜の人々とは昔から仲がいいそう。

山の中にある電柱道を通って行き来をしていました。

小名瀬集落で引いている水道には、

白浜の海岸から運んだ砂を濾過に使用。

現在でも1年に3回ほどもらってきているとのことです。

*

製糖工場は、戦前は集落に2つ。

現在のバス停近くに1つ。

7〜8人の組合で利用していたそう。

最初は水車で、篠川集落寄りに「タミチ」と呼ばれる

溜め池から水路で水を引っ張り、水車を回転。

その後、ヤンマーディーゼルの動力に変わったそう。

もう1つは、泉川さんの祖父が所有していた製糖小屋。

泉川さん自身は、製糖小屋を見た記憶はないとのこと。

話として、畑や田んぼ、炭焼き窯などがあり、

馬を使っていたと聞いているそうです。

▲林道の途中にある製糖小屋のあった敷地

*

小名瀬を見守るのは「ゴンゲン」。

「グンギン」とも呼ばれています。

集落から少し離れており、

県道を篠川方面へ行く途中に鳥居が立っています。

この鳥居から急勾配の山道を登ったところに

さらに2つの鳥居があります。

泉川さんによると、

1つ目の鳥居は、誰でもくぐって良い鳥居。

さらに道を進むと右手には2つ目の鳥居が。

こちらは社守のみが通れる鳥居。

一般の人は左手から頂上へ行かなければならないとのこと。

十分にご注意ください。

▲2つ目の鳥居

小名瀬のゴンゲンは、

「未年生まれの人が管理しなければならない」との集落の決まりがあるそうです。

泉川さんの祖父が管理し、

その後は父親、

現在は、いとこで沖縄在住の女性が社守を務めています。

*

頂上には、自然石が祀られていました。

この場所は平家の見張り所との伝説があるように、

頂上からは眺めが良く

久慈湾や古仁屋方面も望むことも。

集落で年に一回清掃作業をし、

旧暦9月9日の「クガツクンチ」には、ミキなどを供えます。

昭和2年に生まれた林さんの世代は、

運動会や集落対抗行事がある時は、

朝早くにゴンゲンにわざわざ登って必勝祈願をしていたそうです。

ゴンゲンの神棚は、

泉川さん父親の代から

自宅の床の間に祀られています。

*

小名瀬の湾は奥深く、

細長い半島突端が集落の1番地であるアダンゲ(阿丹花岬)。

それに続くカツラガチやアティケなどは、

隣の阿鉄集落の人々などが耕作地を求め住んでいた土地です。

*

静かな入り江にある小名瀬。

県道沿いから見える海の深い青色、

新緑の季節には

小名瀬の山々は目にあざやかな黄緑色など

美しい風景を見せてくれます。

また平家落人やナナツバカなどの

神秘的な集落にまつわる伝説は、

興味がつきません。

小さな集落も訪れると、

さまざまな発見があり好奇心を刺激されますね。

林さん、泉川さん、

また小名瀬集落のみなさま

ご協力ありがとうございました!

<参考文献>

・「瀬戸内町誌 民俗編」

・「瀬戸内町誌 歴史編」

・「瀬戸内町の文化財を訪ねて」瀬戸内町教育委員会

・「瀬戸内町文化財保護審議会調査 小名瀬集落」

調査日:2014年2月26日(水)

奄美.asia調査員 Y.K

聞き取り調査。

小名瀬(こなせ)集落の報告です。

シマグチでの呼び方は、クゥナスィ。

昔から、地名としては「小名瀬」ですが

「ナデガマ・ナディガマ(名瀬釜)」とも呼ばれていました。

瀬戸内町の中心部・古仁屋から、

西の篠川方面へ。

県道79号線を約15分ほど。

▲集落入り口の干潟にはマングローブが形成されている

小名瀬集落は、人口15人、11世帯

(瀬戸内町役場町民課2014年2月末資料)。

戦後の一番多い時には、

48世帯ありました。

盛んだった産業は、

戦前は枕木、戦後はパルプ材の出荷など林業。

昭和50年年代には真珠養殖会社ができ、

海の仕事へと移って行きました。

*

お話をうかがったのは、

泉川義近さん(昭和23年生まれ、満66歳)。

現在は区長を務めており、

青年団長も20年ほど経験。

一部、林 忠志さん(昭和2年生まれ、満87歳)にも

参加していただきました。

うかがったのは、

・ ナナツバカにまつわる話

・ 信仰、ゴンゲン

・ 旧暦行事

・ シマの産業(林業、製糖、真珠養殖)

・ 他シマとの交流

などについてです。

*

小名瀬と言えば、

橋のたもとにある墓地「ナナツバカ」。

「ナナツガメ」とも呼ばれています。

諸説ありますが、

平家落人の云われもある墓。

最初は7つだったのが

無縁仏なども合わせ、

現在は12のカメが並んでいます。

もともと7つのカメは、

橋の近くの山に「コーエン」と呼ばれる場所にありました。

昔の人が、「この山が崩れる」と予言したために、

現在の場所に移されたそう。

移動したのは、泉川さんが小さいときで、

「60年ぐらい前ではないか」とのこと。

7つのカメを移動させて一週間ぐらい経った頃、

山のコーエンは崩れたそうです。

▲コーエン

*

集落には

毎年「トモチ」の日に

ナナツバカを祀る行事が。

※「トモチ」

奄美大島の旧暦八月を中心に行なわれる行事

アラセツ(旧暦八月初めの丙・ヒノエ)→シバサシ(アラセツから7日後の壬・ミズノエ)

→ロンガ・ドンガ(シバサシ後の甲子・キノエネの日)

→トモチ(ドンガから8日後の辛未・カノトヒツジ)

ミキと線香をナナツバカに供えたあと、

公民館に集まって

弁当を食べるなどしています。

以前は、子ども会が毎月掃除をしていましたが、

現在は婦人会が交代で清掃。

季節によっては、百合の花を供えたり、

集落のみなさんがとても大切にしていることがよく分かる

小名瀬のシンボル的存在です。

▲ウッコンコ(小名瀬川)。橋の右手が現在ナナツバカがある場所。左手の山がコーエン

*

戦前、小名瀬は瀬戸内町の中でも

広範囲に渡って山を所有していた集落だったそう。

山を1〜4区に分けて、

それぞれの区域を

伐採して良い「カイホウリン」と

伐採禁止の「タテヤマ」の期間を交互に設けて

順番に利用していました。

4区までは片道4時間ほどかかるため、

朝から出かけても帰りは夜に。

枕木を伐り出して、牛で引っ張って降ろしてきていました。

*

薪売りも貴重な現金収入。

朝、古仁屋に板付け舟で出かけると、

浜に元締めのような人が待っているので

その場で薪を販売していたそうです。

薪は、竹で直径30センチほどの輪っかを作り、

その中にぎゅうぎゅうに詰めたものが一つの単位。

次に販売に来る日にちや量などを

予約するやりとりも。

ラッキーなのは、

喜界島の舟が来ている時。

喜界島は山がなくて薪がとれないので、

小名瀬から積んでいった、

まるごと一艘分の薪を買ってくれたとか。

古仁屋に銭湯が何軒もあった時代は、

舟で小名瀬まで薪を買い付けに来ていた業者もありました。

▲県道79号線沿い

戦後は、現在の小名瀬バス停近くの県道付近が(県道が整備される前の時代)

パルプ基地に。

パルプ業者が7社ほど並んでいたそうです。

港が深いため、

木造100トンや鉄船200トンで

週に1回ほど小名瀬の港より積み出し。

人夫も篠川や久根津、

古仁屋などからも集まって働いていました。

木材は主に篠川から。

宇検村や住用村、瀬戸内町の節子集落からも木材が運ばれ、

積み出し港となっていました。

*

泉川さんの父親は、大正9年生まれの大工。

お住まいの家は、約50年ほど前に

父親と泉川さん2人で建てたもの。

床の間には、「セク(大工)の神」や

大工道具である墨壺なども祀って

旧正月の2日には、「セクの祝い」を行なっています。

▲床の間で祀っているセク(大工)の神

*

小名瀬湾では

戦後にカキ養殖、

昭和50年代から真珠養殖が行なわれ、

他集落からも働きに来るほど賑わったことも。

近年は、ナマコ養殖会社もありましたが、

現在はどれもなくなってしまいました。

▲字「摺勝」にある船着き場

*

現在、集落は

公民館を境に2つに分かれています。

かつては、1〜4班に分かれ、

十五夜豊年祭の中での相撲や踊り、競争などは

班対抗で行なっていました。

かつての1班あたり。別名「フルサト」

かつての2班あたり。別名「サト」

かつての3班あたり。別名は、不明。

この電柱前には、船着き場がありました。

県道から入ったすぐのあたりは、かつての4班。別名「ムコウ」。

終戦後は10数軒ありましたが、現在は1軒のみ。

田んぼや畑が多く、

そのほとんどがおとなりの阿鉄集落の人々が耕作していました。

現在の土俵の場所に、かつて公民館がありました。

土俵のそばには、自然石が祀られています。

石の呼び方は不明。

神月には線香をあげるなどしています。

ここにはかつて瀬戸内町内で

一番大きいと言われた松の木が3本ありましたが、

マツクイムシの被害で現在は1本のみになっています。

通称「公民館」は、正式には「小名瀬林業研修館」。

この敷地がかつてのミャー(広場)で、

アシャゲ・トネヤがあった所。

この林業研修館の背後から墓地の方向へ

カミミチが通っています。

個人宅と畑の間もカミミチが続き、

きれいに保たれています。

カミミチをたどっていると「石敢當」を発見。

擁壁と畑の間にも、カミミチが続いています。

集落の墓地。

かつては山の中にありました。

墓地から山の方へ進むと、湧き水「イジュミ」が。

残念ながら水は涸れています。

「昭和三年八月十八日」と刻まれていました。

墓地から擁壁づたいにカミミチを抜けたあたりは、

かつて塩炊き小屋が1軒あった場所。

この山の向こう側には阿室釜集落の字「白浜」が。

小名瀬と白浜の人々とは昔から仲がいいそう。

山の中にある電柱道を通って行き来をしていました。

小名瀬集落で引いている水道には、

白浜の海岸から運んだ砂を濾過に使用。

現在でも1年に3回ほどもらってきているとのことです。

*

製糖工場は、戦前は集落に2つ。

現在のバス停近くに1つ。

7〜8人の組合で利用していたそう。

最初は水車で、篠川集落寄りに「タミチ」と呼ばれる

溜め池から水路で水を引っ張り、水車を回転。

その後、ヤンマーディーゼルの動力に変わったそう。

もう1つは、泉川さんの祖父が所有していた製糖小屋。

泉川さん自身は、製糖小屋を見た記憶はないとのこと。

話として、畑や田んぼ、炭焼き窯などがあり、

馬を使っていたと聞いているそうです。

▲林道の途中にある製糖小屋のあった敷地

*

小名瀬を見守るのは「ゴンゲン」。

「グンギン」とも呼ばれています。

集落から少し離れており、

県道を篠川方面へ行く途中に鳥居が立っています。

この鳥居から急勾配の山道を登ったところに

さらに2つの鳥居があります。

泉川さんによると、

1つ目の鳥居は、誰でもくぐって良い鳥居。

さらに道を進むと右手には2つ目の鳥居が。

こちらは社守のみが通れる鳥居。

一般の人は左手から頂上へ行かなければならないとのこと。

十分にご注意ください。

▲2つ目の鳥居

小名瀬のゴンゲンは、

「未年生まれの人が管理しなければならない」との集落の決まりがあるそうです。

泉川さんの祖父が管理し、

その後は父親、

現在は、いとこで沖縄在住の女性が社守を務めています。

*

頂上には、自然石が祀られていました。

この場所は平家の見張り所との伝説があるように、

頂上からは眺めが良く

久慈湾や古仁屋方面も望むことも。

集落で年に一回清掃作業をし、

旧暦9月9日の「クガツクンチ」には、ミキなどを供えます。

昭和2年に生まれた林さんの世代は、

運動会や集落対抗行事がある時は、

朝早くにゴンゲンにわざわざ登って必勝祈願をしていたそうです。

ゴンゲンの神棚は、

泉川さん父親の代から

自宅の床の間に祀られています。

*

小名瀬の湾は奥深く、

細長い半島突端が集落の1番地であるアダンゲ(阿丹花岬)。

それに続くカツラガチやアティケなどは、

隣の阿鉄集落の人々などが耕作地を求め住んでいた土地です。

*

静かな入り江にある小名瀬。

県道沿いから見える海の深い青色、

新緑の季節には

小名瀬の山々は目にあざやかな黄緑色など

美しい風景を見せてくれます。

また平家落人やナナツバカなどの

神秘的な集落にまつわる伝説は、

興味がつきません。

小さな集落も訪れると、

さまざまな発見があり好奇心を刺激されますね。

林さん、泉川さん、

また小名瀬集落のみなさま

ご協力ありがとうございました!

<参考文献>

・「瀬戸内町誌 民俗編」

・「瀬戸内町誌 歴史編」

・「瀬戸内町の文化財を訪ねて」瀬戸内町教育委員会

・「瀬戸内町文化財保護審議会調査 小名瀬集落」

調査日:2014年2月26日(水)

奄美.asia調査員 Y.K

2014年05月28日

阿鉄シマ(集落)めぐり

瀬戸内町のシマ(集落)をめぐる聞き取り調査。

阿鉄(あでつ)集落の報告です。

シマグチでの呼び方は、アディティ。

瀬戸内町の中心部・古仁屋から西へ、

県道79号線を篠川・宇検村方面へ車で約15分。

人口は59人・31世帯

(瀬戸内町役場町民課2014年2月末資料より)。

目の前の阿鉄湾は

入り組んだリアス式海岸で波穏やか。

台風時には格好の避難港として

多くの船舶がやってきます。

▲集落の中心に阿鉄川が流れ、川沿いに家々が奥まで並んでいる

お話をうかがったのは、

区長のご経験もある

長 則満(おさ・のりみつ)さん。

昭和5年生まれ、満84歳。

・ 小字の方言名、浜や岬、山の名前

・ 耕作地を求め移り住んだ場所

・ 漁業、待ち網漁

・ 行事、ミャーやトネヤの場所

・ 戦争時の様子

などを教えていただきました。

昔は阿鉄のことを「イキガチ」と呼んでいた時代も。

名前の由来などははっきりとしないようです。

また阿鉄集落の言葉は、

西古見集落と似ていると言われるそう。

集落間の交流があったのでしょうか?

かなり離れている集落ながら、

言葉が似ているとは不思議です。

*

かつて阿鉄は人口が多く、

集落だけでは土地が足りないために、

耕作地を求めて

さまざまな場所に移り住む時代がありました。

行き先は、油井や久根津、小名瀬集落、

マンドヤマなど。

隣の小名瀬集落の田んぼはほとんどが

阿鉄の人のもの。

長さんも小名瀬に田んぼを持ち、

牛に荷車を引かせて通っていたそうです。

また「果物のムラ」と呼ばれるほど、

パイナップル、タンカン、ポンカン、

温州みかん、パッションフルーツなど

四季折々のフルーツ栽培も盛んな集落でした。

▲手前が集落西側の岬「ナディヒジャ」。その奥に見えるのが小名瀬集落の半島で先端のほうにアティケやカツラガチがある

阿鉄から見える小名瀬集落の半島部分

「アティケ」や「カツラガチ」にも、

かつて阿鉄の人の家が

各1〜3軒(数は不明)ぐらいあったようです。

大人は畑仕事などをし、

子供を板付け舟で阿鉄まで送迎。

子供たちは、

阿鉄から峠を越えて油井まで歩いて学校に通学していました。

*

戦後、阿鉄は待網漁も盛ん。

阿鉄湾近辺でも5カ所ぐらいでやっており、

アティケやカツラガチでも行なわれていました。

待ち網は、

入り江に固定した網をまわして、

入り口だけ開けておき、

魚が入ってきたら網を閉じる漁。

ヤシ(キビナゴ)を

追いかけてくるカツオを狙います。

山の途中に見張り番たちがいて

カツオが入ってくるのを確認すると、

「イュガイッチャドォー!! ヒケー!ヒケー!」

(魚が入ったぞ、網を閉めろー!閉めろー!)と合図。

それを聞いて浜にいる人たちが

網を閉じてカツオを捕獲。

▲ナディヒジャの岬を過ぎたところから見た、水色の部分がアティケ。その左の岬を越えたとこがカツラガチ

この他に、アティケ・カツラガチの山の裏側にあたるサキノメにも

阿鉄の人の畑や

泊まるための小屋がありました。

早朝から板付け舟を漕いで、

女性一人でサキノメへ出かけていた人もいたそうです。

たくましいですね。

*

昭和5年生まれの長さん。

戦争当時のことも記憶は鮮明でした。

尋常高等小学校を卒業した4月、

阿木名集落まで山道を歩いて徴兵検査を受けに。

体が小さかったのもあり、

出征は免れました。

「 最初の空襲は、昭和19年10月10日。

朝、通学で油井の峠を越えて下りる時に、

西の方から飛行機が来て機関銃をバッーーーと撒いていった。

加計呂麻の海岸にはいっぱい船が泊まっていて、

須手にゲタバク(水上飛行機)もいた。

弟はその時、国民学校初等科の3年生(8,9歳)。

機銃掃射を見て

『にいちゃーーん、にいちゃーーん!』と怖がって叫んで。

2回目は、昭和20年3月1日。

このへんを低く飛んで、ものすごい空襲だった… 」。

*

長さんは、防空壕を掘る作業も参加。

油井岳には、敵が上陸してきた時のため、

集落民の避難場所として

防空壕を2カ所構築。

10m×10mぐらいの広さで、

高さは1m80cm〜2mぐらい。

中には丸太で柱や天井をめぐらせていました。

そこに配給のあった米などを保管。

油井岳には兵隊もいたので、

その人たちから盗まれないように

集落民で交代して

一晩泊まって見守りをしていたそうです。

▲阿鉄の海岸にあった壕。下に2本の線路のような鉄線跡が。戦跡?

またあまり知られていませんが、

阿鉄には、旧陸軍の特攻隊がいたことも。

隊長の山本陸軍大尉率いる

「海上挺進第29戦隊」、

隊員88名が約7ヵ月駐屯していました。

この特攻隊は広島県で編成され、

沖縄へ向け出発。

暴風雨のために沖縄航行が不能となり

急きょ阿鉄に基地を置くことに。

敵艦船攻撃に備えていましたが、

出撃は実現せず。

空襲で集落民が疎開して誰もいなくなった家々に、

いつの間にか特攻隊員が住んでいたそうです。

終戦から43年経った昭和63年6月、

山本隊長ら戦友会メンバー16人が

阿鉄集落にお礼をかねて訪れ、

公民館で住民との交流会が開かれました。

* *

それでは、長さんからうかがった話をもとに

集落内を見て回ります。

塩炊き小屋は海岸沿いに2軒ありました。

県道沿いの阿鉄橋の少し西側に1軒、

岬のナディヒジャ麓あたりの小字「浦」に1軒。

阿鉄川下流、西側の平地は

小字「大田袋(オオタブクロ・イフー・タブクロ)」。

その山側は、小字「脇田(ワキタ)」。

もともと阿鉄の豪農・岡家が住んでいて、

「トノチ」とも呼ばれていました。

▲「トノチ」と呼ばれていた場所

小字「城原(グスクバラ)」にある「厳島神社」。

代々岡家が祀ってきたと云われています。

社殿までの参道は

多少登りがきついのですが、

松並木や苔むす様子はとても風情がある神社。

神社祭りは旧暦9月6日。

昼に清掃、

夜は社殿で料理を楽しんだり、

演芸などをして過ごす。

7日の朝に、

神社からカミサマムチ(小さな餅)をいただく行事。

昔は、ものすごい人出で

一晩夜明かしてにぎわったそうですが、

現在は、夜11時ぐらいで終了するとのこと。

「瀬戸内町誌 民俗編」に、

夜通しで過ごす(通夜)ことを「トギ」と呼ぶと記述があったので

長さんに尋ねたところ、

「トギ」という言葉は覚えがなく、

「ティーヤ」と呼んでいるそうです。

時代が変わると、

行事の内容や呼称も変化していくもの。

他の方がどう呼んでいるかも

調査が必要ですね。

▲社殿背後にあった自然石

▲神社敷地から望む集落と阿鉄湾

神社からの帰りは、

社殿背後にある道から下ってみることに。

阿鉄小学校分校跡地や、

かつてミャーやアシャゲのある場所へと続く道でした。

▲社殿背後からの下り道も美しく保たれている

厳島神社の麓には、

「阿鉄小学校・分校」の跡地があります。

明治20(1887)年頃、阿鉄簡易小学校が開校。

昭和3(1928)年、阿鉄尋常小学校と久根津尋常小学校が統合し、

油井尋常高等学校が新設されました。

そのため阿鉄の学校は、

油井国民学校分教場や油井小学校阿鉄分校となりましたが、

昭和36年に閉校になったという歴史があります。

集落のかたがたの学校を残したかった想いは、

非常に強かったようです。

▲「阿鉄小学校分校跡地」の碑

集落の奥、阿鉄川より東側は、

家のあるあたりが小字「中惣原(ナカソツバラ)」、

山は小字「惣原(ソツバラ)」。

惣原(ソツバラ)は「カミヤマ」とも呼ばれています。

惣原(ソツバラ)には、

かつて水汲み場のソーツ(泉)がありましたが、

現在は使用されていません。

その名残でしょうか?

水路がありました。

▲ソーツ(泉)があった山・惣原(ソツバラ)

阿鉄のミャー(祭りなどを行う広場)は、

移動を経て、現在の公民館前で3カ所目。

集落で一番最初にミャーなどがあったのは、

中惣原(ナカソツバラ)の空き地だったと、

長さんは親から聞いていたそう。

ただし、長さんが物心ついた時には

何も残っていませんでした。

▲一番最初にミャーがあった中惣原の空き地

長さんが覚えており

行事にも参加していたのは、

2番目にミャーやアシャゲ、土俵などがあった場所。

現在の小学校跡地近く、

消防車庫がある広場です。

ここには公民館の役割を持つ「シュウカイジョ」もあり、

十五夜豊年祭など行事などをしていました。

▲2番目にミャーがあった場所。「フルミャー・フンミャー」とも呼ばれる。かつてアカギの木は3本あったが、現在は1本のみ

「この場所でやっていた時代の

十五夜豊年祭は盛大で、

前に流れる川の上まで舞台を張り出して作っていた」と長さん。

十五夜豊年祭の時には、

惣原(ソツバラ)の麓にある家で

力士はまわしをつけて、

そこから「ヨイヤー!、ヨイヤー!」と言いながら

このミャーの土俵まで歩いてきていたそうです。

▲惣原の麓にある力士達がまわしをつけていた家

昭和30年になって、

現在の場所にミャーや土俵、公民館が移転。

公民館は、当時不要となった

久慈小学校の教室を払い下げてもらい、

それをばらして

阿鉄で再び組み立てた建物を使用したそう。

▲三カ所目のミャー。公民館は昭和30年にここへ移動し、昭和57年に改築

ここで養蚕もしていた

牛舎の近く、阿鉄川上流の小字「神田(カミジャ)」には、

動力の製糖小屋がありました。

阿木名へ続く旧道は、

小字「阿木名道原(アクニャミッチ)」。

小字「泉(イジュミ)」の山の麓には、

防空壕の跡が。

阿鉄郵便局

公民館と郵便局の間の敷地には、

カンヒザクラと「寒緋桜の碑」。

「奄美の千本桜」と題した歌詞が刻まれていました。

耕作地を求めて

他集落にも畑などを所有するなど

阿鉄の方々は開拓精神にあふれ、働き者。

昭和30年代には阿鉄〜古仁屋を結ぶ

定期船「みくに丸」に“女船長”さんがいて、

当時有名になったこともあったそうです。

調査にうかがったのは2月下旬。

お話をうかがった長さんも、

80代半ばながら

タンカン出荷で忙しいなかで、

対応していただきました。

また「果物のムラ」として

呼ばれる日が来るといいですね。

長さん、阿鉄集落のみなさん

ご協力ありがとうございました!

*

個人的には、厳島神社の参道や境内が、

とても趣があって

散策におすすめです。

▲調査も終わり帰ろうとすると虹がくっきり!

<参考文献>

・「阿鉄集落の伝承を訪ねて」大山英信

・「瀬戸内町誌 民俗編」

・「瀬戸内町誌 歴史編」

・「瀬戸内町文化財保護審議委員会 平成9年度現地調査 旧古仁屋町阿鉄集落」

・「南海日日新聞 平成6年7月11日記『戦後50年語り継ぐあの体験』」

調査日:2014年2月20日(木)

奄美.asia 調査員 Y.K

阿鉄(あでつ)集落の報告です。

シマグチでの呼び方は、アディティ。

瀬戸内町の中心部・古仁屋から西へ、

県道79号線を篠川・宇検村方面へ車で約15分。

人口は59人・31世帯

(瀬戸内町役場町民課2014年2月末資料より)。

目の前の阿鉄湾は

入り組んだリアス式海岸で波穏やか。

台風時には格好の避難港として

多くの船舶がやってきます。

▲集落の中心に阿鉄川が流れ、川沿いに家々が奥まで並んでいる

お話をうかがったのは、

区長のご経験もある

長 則満(おさ・のりみつ)さん。

昭和5年生まれ、満84歳。

・ 小字の方言名、浜や岬、山の名前

・ 耕作地を求め移り住んだ場所

・ 漁業、待ち網漁

・ 行事、ミャーやトネヤの場所

・ 戦争時の様子

などを教えていただきました。

昔は阿鉄のことを「イキガチ」と呼んでいた時代も。

名前の由来などははっきりとしないようです。

また阿鉄集落の言葉は、

西古見集落と似ていると言われるそう。

集落間の交流があったのでしょうか?

かなり離れている集落ながら、

言葉が似ているとは不思議です。

*

かつて阿鉄は人口が多く、

集落だけでは土地が足りないために、

耕作地を求めて

さまざまな場所に移り住む時代がありました。

行き先は、油井や久根津、小名瀬集落、

マンドヤマなど。

隣の小名瀬集落の田んぼはほとんどが

阿鉄の人のもの。

長さんも小名瀬に田んぼを持ち、

牛に荷車を引かせて通っていたそうです。

また「果物のムラ」と呼ばれるほど、

パイナップル、タンカン、ポンカン、

温州みかん、パッションフルーツなど

四季折々のフルーツ栽培も盛んな集落でした。

▲手前が集落西側の岬「ナディヒジャ」。その奥に見えるのが小名瀬集落の半島で先端のほうにアティケやカツラガチがある

阿鉄から見える小名瀬集落の半島部分

「アティケ」や「カツラガチ」にも、

かつて阿鉄の人の家が

各1〜3軒(数は不明)ぐらいあったようです。

大人は畑仕事などをし、

子供を板付け舟で阿鉄まで送迎。

子供たちは、

阿鉄から峠を越えて油井まで歩いて学校に通学していました。

*

戦後、阿鉄は待網漁も盛ん。

阿鉄湾近辺でも5カ所ぐらいでやっており、

アティケやカツラガチでも行なわれていました。

待ち網は、

入り江に固定した網をまわして、

入り口だけ開けておき、

魚が入ってきたら網を閉じる漁。

ヤシ(キビナゴ)を

追いかけてくるカツオを狙います。

山の途中に見張り番たちがいて

カツオが入ってくるのを確認すると、

「イュガイッチャドォー!! ヒケー!ヒケー!」

(魚が入ったぞ、網を閉めろー!閉めろー!)と合図。

それを聞いて浜にいる人たちが

網を閉じてカツオを捕獲。

▲ナディヒジャの岬を過ぎたところから見た、水色の部分がアティケ。その左の岬を越えたとこがカツラガチ

この他に、アティケ・カツラガチの山の裏側にあたるサキノメにも

阿鉄の人の畑や

泊まるための小屋がありました。

早朝から板付け舟を漕いで、

女性一人でサキノメへ出かけていた人もいたそうです。

たくましいですね。

*

昭和5年生まれの長さん。

戦争当時のことも記憶は鮮明でした。

尋常高等小学校を卒業した4月、

阿木名集落まで山道を歩いて徴兵検査を受けに。

体が小さかったのもあり、

出征は免れました。

「 最初の空襲は、昭和19年10月10日。

朝、通学で油井の峠を越えて下りる時に、

西の方から飛行機が来て機関銃をバッーーーと撒いていった。

加計呂麻の海岸にはいっぱい船が泊まっていて、

須手にゲタバク(水上飛行機)もいた。

弟はその時、国民学校初等科の3年生(8,9歳)。

機銃掃射を見て

『にいちゃーーん、にいちゃーーん!』と怖がって叫んで。

2回目は、昭和20年3月1日。

このへんを低く飛んで、ものすごい空襲だった… 」。

*

長さんは、防空壕を掘る作業も参加。

油井岳には、敵が上陸してきた時のため、

集落民の避難場所として

防空壕を2カ所構築。

10m×10mぐらいの広さで、

高さは1m80cm〜2mぐらい。

中には丸太で柱や天井をめぐらせていました。

そこに配給のあった米などを保管。

油井岳には兵隊もいたので、

その人たちから盗まれないように

集落民で交代して

一晩泊まって見守りをしていたそうです。

▲阿鉄の海岸にあった壕。下に2本の線路のような鉄線跡が。戦跡?

またあまり知られていませんが、

阿鉄には、旧陸軍の特攻隊がいたことも。

隊長の山本陸軍大尉率いる

「海上挺進第29戦隊」、

隊員88名が約7ヵ月駐屯していました。

この特攻隊は広島県で編成され、

沖縄へ向け出発。

暴風雨のために沖縄航行が不能となり

急きょ阿鉄に基地を置くことに。

敵艦船攻撃に備えていましたが、

出撃は実現せず。

空襲で集落民が疎開して誰もいなくなった家々に、

いつの間にか特攻隊員が住んでいたそうです。

終戦から43年経った昭和63年6月、

山本隊長ら戦友会メンバー16人が

阿鉄集落にお礼をかねて訪れ、

公民館で住民との交流会が開かれました。

* *

それでは、長さんからうかがった話をもとに

集落内を見て回ります。

塩炊き小屋は海岸沿いに2軒ありました。

県道沿いの阿鉄橋の少し西側に1軒、

岬のナディヒジャ麓あたりの小字「浦」に1軒。

阿鉄川下流、西側の平地は

小字「大田袋(オオタブクロ・イフー・タブクロ)」。

その山側は、小字「脇田(ワキタ)」。

もともと阿鉄の豪農・岡家が住んでいて、

「トノチ」とも呼ばれていました。

▲「トノチ」と呼ばれていた場所

小字「城原(グスクバラ)」にある「厳島神社」。

代々岡家が祀ってきたと云われています。

社殿までの参道は

多少登りがきついのですが、

松並木や苔むす様子はとても風情がある神社。

神社祭りは旧暦9月6日。

昼に清掃、

夜は社殿で料理を楽しんだり、

演芸などをして過ごす。

7日の朝に、

神社からカミサマムチ(小さな餅)をいただく行事。

昔は、ものすごい人出で

一晩夜明かしてにぎわったそうですが、

現在は、夜11時ぐらいで終了するとのこと。

「瀬戸内町誌 民俗編」に、

夜通しで過ごす(通夜)ことを「トギ」と呼ぶと記述があったので

長さんに尋ねたところ、

「トギ」という言葉は覚えがなく、

「ティーヤ」と呼んでいるそうです。

時代が変わると、

行事の内容や呼称も変化していくもの。

他の方がどう呼んでいるかも

調査が必要ですね。

▲社殿背後にあった自然石

▲神社敷地から望む集落と阿鉄湾

神社からの帰りは、

社殿背後にある道から下ってみることに。

阿鉄小学校分校跡地や、

かつてミャーやアシャゲのある場所へと続く道でした。

▲社殿背後からの下り道も美しく保たれている

厳島神社の麓には、

「阿鉄小学校・分校」の跡地があります。

明治20(1887)年頃、阿鉄簡易小学校が開校。

昭和3(1928)年、阿鉄尋常小学校と久根津尋常小学校が統合し、

油井尋常高等学校が新設されました。

そのため阿鉄の学校は、

油井国民学校分教場や油井小学校阿鉄分校となりましたが、

昭和36年に閉校になったという歴史があります。

集落のかたがたの学校を残したかった想いは、

非常に強かったようです。

▲「阿鉄小学校分校跡地」の碑

集落の奥、阿鉄川より東側は、

家のあるあたりが小字「中惣原(ナカソツバラ)」、

山は小字「惣原(ソツバラ)」。

惣原(ソツバラ)は「カミヤマ」とも呼ばれています。

惣原(ソツバラ)には、

かつて水汲み場のソーツ(泉)がありましたが、

現在は使用されていません。

その名残でしょうか?

水路がありました。

▲ソーツ(泉)があった山・惣原(ソツバラ)

阿鉄のミャー(祭りなどを行う広場)は、

移動を経て、現在の公民館前で3カ所目。

集落で一番最初にミャーなどがあったのは、

中惣原(ナカソツバラ)の空き地だったと、

長さんは親から聞いていたそう。

ただし、長さんが物心ついた時には

何も残っていませんでした。

▲一番最初にミャーがあった中惣原の空き地

長さんが覚えており

行事にも参加していたのは、

2番目にミャーやアシャゲ、土俵などがあった場所。

現在の小学校跡地近く、

消防車庫がある広場です。

ここには公民館の役割を持つ「シュウカイジョ」もあり、

十五夜豊年祭など行事などをしていました。

▲2番目にミャーがあった場所。「フルミャー・フンミャー」とも呼ばれる。かつてアカギの木は3本あったが、現在は1本のみ

「この場所でやっていた時代の

十五夜豊年祭は盛大で、

前に流れる川の上まで舞台を張り出して作っていた」と長さん。

十五夜豊年祭の時には、

惣原(ソツバラ)の麓にある家で

力士はまわしをつけて、

そこから「ヨイヤー!、ヨイヤー!」と言いながら

このミャーの土俵まで歩いてきていたそうです。

▲惣原の麓にある力士達がまわしをつけていた家

昭和30年になって、

現在の場所にミャーや土俵、公民館が移転。

公民館は、当時不要となった

久慈小学校の教室を払い下げてもらい、

それをばらして

阿鉄で再び組み立てた建物を使用したそう。

▲三カ所目のミャー。公民館は昭和30年にここへ移動し、昭和57年に改築

ここで養蚕もしていた

牛舎の近く、阿鉄川上流の小字「神田(カミジャ)」には、

動力の製糖小屋がありました。

阿木名へ続く旧道は、

小字「阿木名道原(アクニャミッチ)」。

小字「泉(イジュミ)」の山の麓には、

防空壕の跡が。

阿鉄郵便局

公民館と郵便局の間の敷地には、

カンヒザクラと「寒緋桜の碑」。

「奄美の千本桜」と題した歌詞が刻まれていました。

耕作地を求めて

他集落にも畑などを所有するなど

阿鉄の方々は開拓精神にあふれ、働き者。

昭和30年代には阿鉄〜古仁屋を結ぶ

定期船「みくに丸」に“女船長”さんがいて、

当時有名になったこともあったそうです。

調査にうかがったのは2月下旬。

お話をうかがった長さんも、

80代半ばながら

タンカン出荷で忙しいなかで、

対応していただきました。

また「果物のムラ」として

呼ばれる日が来るといいですね。

長さん、阿鉄集落のみなさん

ご協力ありがとうございました!

*

個人的には、厳島神社の参道や境内が、

とても趣があって

散策におすすめです。

▲調査も終わり帰ろうとすると虹がくっきり!

<参考文献>

・「阿鉄集落の伝承を訪ねて」大山英信

・「瀬戸内町誌 民俗編」

・「瀬戸内町誌 歴史編」

・「瀬戸内町文化財保護審議委員会 平成9年度現地調査 旧古仁屋町阿鉄集落」

・「南海日日新聞 平成6年7月11日記『戦後50年語り継ぐあの体験』」

調査日:2014年2月20日(木)

奄美.asia 調査員 Y.K

2014年05月16日

篠川・阿室釜 シマ(集落)めぐり

瀬戸内町のシマ(集落)をめぐる

聞き取り調査。

篠川(しのかわ)・阿室釜(あむろがま)集落の報告です。

シマグチでの呼び方は、

篠川がシニョホ、阿室釜はアムルガマ。

瀬戸内町の中心部・古仁屋から西のエリア、

車で県道79号線を宇検方面へ約20分。

三方を山に囲まれ、

穏やかな篠川湾に面して隣接する2つの集落です。

篠川の人口は149人・83世帯、

阿室釜の人口は47人・28世帯。

(瀬戸内町町民課2014年2月末現在資料より)

▲篠川湾に面する阿室釜集落と篠川集落

薩摩藩時代に多くの黒糖を献上した

芝家の本家跡や墓群も残っています。

明治時代には

大島高等小学西校や篠川農学校など

南大島の最高学府が設置された時代が。

また戦前から林業が盛んで、

タンカンも名産です。

*

篠川と阿室釜は区長がそれぞれいらっしゃり、

豊年祭などの行事は別々で行なっていますが、

協力しあい、風習や文化は同じということで

合同でお話をうかがうことができました。

元篠川区長の計 省三(はかり・しょうぞう)さんに

とりまとめをしていただき、

3人のみなさんに集まっていただきました。

写真左より、

積 ミヨ(せき)さん、<大正15年生まれ・満88歳> 摺勝

慶 節子(けい・せつこ)さん、<大正12年生まれ・満91歳> 阿室釜

登島治雄(としま・はるお)さん、<昭和2年生まれ・満87歳> 阿室釜

計 省三さん、<昭和14年生まれ・満75歳> 篠川

みなさんにおうかがいしたのは、

・ 集落小字の方言名、山や岬、浜の名前

・ 製材所や製糖工場などの場所

・ イザリの様子、灯り

・ 年中行事や信仰、神社

・ 宇検村への行き来

など、大正末期から昭和初期にお生まれになったみなさんのお話は、

とても興味深いものばかりでした。

*

篠川は山深く、

戦前から林業が盛んな集落。

篠川橋付近の海岸沿いには

昭和35年頃まで製材所が4つ並び、

そのまま船で枕木や薪として出荷。

阿室釜の「よねやま商店」横の空き地あたりには、

一番規模の大きいK製材所がありました。

このK製材所の横には、

製材所から出るノコンカス(おがくず)を燃料にした

塩炊き小屋も。

車が通らないので、

ノコンカスを道に広げて乾燥させていたそうです。

▲K製材所跡

*

製材所のない時代には、

山から伐り出した丸太を

ハツリと呼ばれる斧・鉞(まさかり)を使って、

角材にしていました。

▲計さんのお兄さん所有のハツリの刃。カバーはシュロ

計さんのお宅のオモテ(母屋)は

すべてハツリで伐り出した木材を使用。

マンドヤマから杉を伐り出し

篠川まで木材を運搬するのに、

各家庭では牛を飼育していました。

*

計さんのお宅の庭には

「イジュン(泉)」があり、

近所の人も飲み水の汲み場として利用。

▲計さん宅の庭にあるイジュン跡

夏は冷たくて美味しく、

内地に出てひさびさに帰ってきた人から

「ムィッナマアンニャ?(水は今もあるの?)」と聞かれるほど、

周りの人々から親しまれていた泉。

元旦にはお米をお供えして、若水を汲んだり。

冬は湯気が出るくらい温かいぬるま湯で、

旧正月の頃はツワブキを並べてアク抜き。

稲作をしていた時代は、

苗を持ってきて穂が出るまで置いていたり。

そのイジュンも残念ながら、

近くの河川工事とともに枯れてしまったそうです。

*

かつて篠川からの買い物は、

古仁屋よりも宇検村へと行くことが多かったそうです。

まず宇検村の石良に行き、それから湯湾へ。

登島さんは終戦後まもない頃、

約1時間半ほどかけて

よく石良まで歩いて行っていたとのこと。

お酒を買うのは、宇検村部連。

当時、部連は大々的に作っており、

豊年祭の時なども青年団が部連まで行って購入。

子豚は宇検村の名柄へ。

ティル(背負い籠)に生きた子豚を入れて歩いて帰り、

その子豚を一年間育て

正月前につぶして食べていました。

▲阿室釜の海岸には、塩炊き小屋が3〜4軒あった

*

また、登島さんは昭和23,24年頃、

阿室釜で作った炊きたての塩を持って、

宇検と住用を股にかけた商いをした経験も。

まずは塩を宇検村の部連へ持って行き

お茶と物々交換。

いったん阿室釜へ戻り

後日、住用村の新村を経由して、

住用の各集落を一軒一軒たずねて

そのお茶を販売して回っていました!

遠くは、住用の和瀬集落まで行商。

ダイナマイトで赤ウルメを獲っていた人の家に泊めてもらい、

ごちそうになった記憶もあるそうです。

▲登島さん

部連では塩が喜ばれ、

住用村ではお茶を作っていなかったので、

よく売れていいお金になったとか。

篠川から宇検村や住用和瀬まで

歩いての行商は、どれだけ大変なことだったでしょうか。

登島さんはこのほか、

昭和28年頃に西表島に仕事で行ったことも。

当時の記憶は鮮明で、

聞いているこちらもワクワクするようなお話ばかりでした。

*

みなさんのお話をもとに、

集落の中を見て回りました。

篠川・阿室釜は広くて見どころもいっぱいです。

▲篠川と阿室釜の境界にある石柱

▲長く続く阿室釜の「よねやま商店」

「よねやま商店」の向かい、

阿室釜の県道沿いに赤い鳥居。

少し険しい参道を登ると「厳島神社」があります。

登島さんによると、昭和9年頃、

シマの年寄りは阿室釜や神社周辺のことを

「ティランハナ・ティランサキ(神社の岬・先)」や

「ウレガミ(下神)」と呼んでいたそう。

▲厳島神社の社殿

摺勝の積さんや親などは、

海岸を埋め立ててできたムラだから

阿室釜のことを「シンムラ」と呼んでいたとのこと。

▲厳島神社社殿に祀られている3体の石像

厳島神社は、もともと摺勝近くの

ミチョーラ(道浦)の山にありました。

篠川の芝家が、先祖で琉球より来島した姫の霊を

慰めるために建てられたものが起源といわれています。

▲一番右の山が、かつて厳島神社があったミチョーラ(道浦)の山

このミチョーラの山中には、

古い墓地があり、

その中に芝家の墓群も残っています。

▲ミチョーラ(道浦)の山頂付近からは加計呂麻島も見える

芝家は琉球建国の王・舜天の流れを汲み、

正徳四(1714)年に芝 好徳が誕生。

好徳は、生涯に渡り

薩摩藩へ40万斤(240トン)の黒砂糖を献上。

木曽川工事や江戸屋敷の火災などのたびに、

薩摩藩を支え続けました。

それらの功労で、名字も芝姓を名乗ることが許され、

代々郷士格を与えられた芝家。

龍郷町の田畑家と並ぶ由緒ある名家です。

他にも好徳は、奄美で初めて毛織物を織らせ献納。

また伊須にオランダ船が漂着したことをうけ、

「島は自分たちで守るしかない」と

大銃を6年かけて鋳造。

その他、さまざまな功績が語り継がれています。

▲ミチョーラ(道浦)の山中にひっそりとある芝家の墓群

芝家は厳島神社をミチョーラ(道浦)から阿室釜に移し、

その後、阿室釜の勝家とともに改築することに。

旅の神ともいわれ、五穀豊穣や

芝家と勝家の親睦と繁栄を祈願するためのもので、

かつては一般の人の参詣は許されなかったそう。

戦時中からは一般の参詣が許され、

他の集落からも武運長久の祈願などに訪れました。

現在、厳島神社は

篠川・阿室釜の間にあり

2つの集落を見守っています。

▲厳島神社の篠川入り口近くにあった壕

*

古い時代に厳島神社があったミチョーラの山からは、

山沿いを通り

かつてアシャゲ・トネヤのあった

篠川小中学校付近へと結ぶカミミチが存在。

県が急傾斜工事をした際も、

家と山の間のカミミチは残して守られているそうです。

▲公民館兼「篠川地区振興センター」。この山沿いを通ってカミミチがある

計さんによると

最初にミャーやアシャゲ・トネヤがあったのは、

大家橋(おおやばし)の道を挟んだ

空き地となっている場所。

▲大家橋

▲一番最初にミャーやアシャゲのあった場所と言われる空き地

その後、ミャー・アシャゲ・トネヤは

現在篠川バス停のある広場へ移動。

終戦後は、アシャゲやトネヤを

校舎として使っていたこともあるそうです。

▲2番目にミャー・アシャゲ・トネヤのあった篠川バス停付近。以前は広っぱだったが河川工事のために今の地形に

現在のミャーは、土俵がある場所。

保育所もかねている公民館は、

集落が昭和36年建設・平成5年改築したもの。

十五夜豊年祭はこちらで行なわれます。

篠川にいたノロ神は昭和35年頃に亡くなり、

最後のノロ神となったそう。

その後、アシャゲ・トネヤは、昭和38年頃に消滅。

▲篠川・阿室釜は相撲も盛ん。篠川小中学校出身の川畑くんが、現在立浪部屋で「明生」として頑張っている

*

明治8年に「郷校」として設立した篠川小中学校。

瀬戸内町内でも歴史の長い学校です。

芝家の本家跡に建てられた「芝 好徳顕彰碑」

篠川沿いの「大屋通(フウヤドリ・オオヤドリ)」あたり

*

明治時代、島のリーダーたちが

尋常小学校(4年制)を卒業した子供達のためにと、

名瀬に「大島高等小学東校」

古仁屋に「大島高等小学西校」を設立。

その「大島高等小学西校」が

明治23(1890)年に、篠川に移転しました。

奄美大島に名瀬と篠川の2つしかなかったため、

試験も難しく、

向学心に燃える生徒が集まったそうです。

加計呂麻島出身で日本初のロシア文学者・昇曙夢も

この大島高等小学西校の卒業生でした。

▲篠川小中学校近くにある「篠川農学校」の碑

明治33年に大島高等小学西校が閉校し、

同地に篠川実業補修学校が開校。

そして明治36年には、篠川農学校と改称されました。

篠川農学校は、大正7年に閉校しましたが、

農業振興を目指し学んだ卒業生は、

台湾や満州でおおいに活躍したそうです。

*

ちなみに昇曙夢は、

阿室釜集落の白浜から大島高等小学西校へ通学。

作詞した「月の白浜」にも詠まれています。

▲阿室釜集落の小字「白浜」。シマグチでは「シリャハマ」。旧実久村から移住してきた人からできた集落

*

昔からタンカンが名産の篠川。

調査に訪れたこの時は最盛期で、

篠川郵便局にはひっきりなしに出荷のタンカンが持ち込まれていました。

集落のあちこちの無人販売所にタンカンが!安い

県道79号線から住用へつながる612号線(篠川下福線)へ入ると

左手にある商店「よしみ屋」。

こちらは比較的新しいお店。

篠川の小字「摺勝」は、シマグチでは「スィガチ」。

摺勝には、かつてイビグチと呼ばれる潮止めがありました。

▲摺勝橋

摺勝より西の岬「シュンマハナ」付近にあった墓地には、

サンゴ石の墓がありました。

こちらは享保二(1717)年のものと確認。

▲一番右がサンゴ石

聞き取り調査でうかがったみなさんは

90歳前後でどれも貴重なお話ばかり。

ここに書ききれないほどの、

興味深いお話がたくさんありました。

*

瀬戸内町を代表する名家・芝家が興り、

また奄美大島に2つしかなかった

高等小学校などが設置され、

多くの優れた人材を輩出。

進取の気風に富み、

向学な気質は現在も受け継がれています。

昔からさまざまな人が集い、

瀬戸内町西方の交通の要衝だからでしょうか、

オープンな雰囲気がある集落です。

登島さん、慶さん、積さん、計さん、

そして出会った篠川・阿室釜集落のみなさん

ご協力ありがとうございました。

▲県道612号篠川下福線の峠より篠川集落を望む

<参考文献>

・ 「瀬戸内町誌 歴史編」

・ 「瀬戸内町誌 民俗編」

・ 「瀬戸内町の文化財を訪ねて」瀬戸内町教育委員会

・ 「瀬戸内町文化財保護審議委員会調査資料 篠川・阿室釜集落」

調査日:2014年2月13日(木)・18日(火)

奄美.asia 調査員 Y.K

聞き取り調査。

篠川(しのかわ)・阿室釜(あむろがま)集落の報告です。

シマグチでの呼び方は、

篠川がシニョホ、阿室釜はアムルガマ。

瀬戸内町の中心部・古仁屋から西のエリア、

車で県道79号線を宇検方面へ約20分。

三方を山に囲まれ、

穏やかな篠川湾に面して隣接する2つの集落です。

篠川の人口は149人・83世帯、

阿室釜の人口は47人・28世帯。

(瀬戸内町町民課2014年2月末現在資料より)

▲篠川湾に面する阿室釜集落と篠川集落

薩摩藩時代に多くの黒糖を献上した

芝家の本家跡や墓群も残っています。

明治時代には

大島高等小学西校や篠川農学校など

南大島の最高学府が設置された時代が。

また戦前から林業が盛んで、

タンカンも名産です。

*

篠川と阿室釜は区長がそれぞれいらっしゃり、

豊年祭などの行事は別々で行なっていますが、

協力しあい、風習や文化は同じということで

合同でお話をうかがうことができました。

元篠川区長の計 省三(はかり・しょうぞう)さんに

とりまとめをしていただき、

3人のみなさんに集まっていただきました。

写真左より、

積 ミヨ(せき)さん、<大正15年生まれ・満88歳> 摺勝

慶 節子(けい・せつこ)さん、<大正12年生まれ・満91歳> 阿室釜

登島治雄(としま・はるお)さん、<昭和2年生まれ・満87歳> 阿室釜

計 省三さん、<昭和14年生まれ・満75歳> 篠川

みなさんにおうかがいしたのは、

・ 集落小字の方言名、山や岬、浜の名前

・ 製材所や製糖工場などの場所

・ イザリの様子、灯り

・ 年中行事や信仰、神社

・ 宇検村への行き来

など、大正末期から昭和初期にお生まれになったみなさんのお話は、

とても興味深いものばかりでした。

*

篠川は山深く、

戦前から林業が盛んな集落。

篠川橋付近の海岸沿いには

昭和35年頃まで製材所が4つ並び、

そのまま船で枕木や薪として出荷。

阿室釜の「よねやま商店」横の空き地あたりには、

一番規模の大きいK製材所がありました。

このK製材所の横には、

製材所から出るノコンカス(おがくず)を燃料にした

塩炊き小屋も。

車が通らないので、

ノコンカスを道に広げて乾燥させていたそうです。

▲K製材所跡

*

製材所のない時代には、

山から伐り出した丸太を

ハツリと呼ばれる斧・鉞(まさかり)を使って、

角材にしていました。

▲計さんのお兄さん所有のハツリの刃。カバーはシュロ

計さんのお宅のオモテ(母屋)は

すべてハツリで伐り出した木材を使用。

マンドヤマから杉を伐り出し

篠川まで木材を運搬するのに、

各家庭では牛を飼育していました。

*

計さんのお宅の庭には

「イジュン(泉)」があり、

近所の人も飲み水の汲み場として利用。

▲計さん宅の庭にあるイジュン跡

夏は冷たくて美味しく、

内地に出てひさびさに帰ってきた人から

「ムィッナマアンニャ?(水は今もあるの?)」と聞かれるほど、

周りの人々から親しまれていた泉。

元旦にはお米をお供えして、若水を汲んだり。

冬は湯気が出るくらい温かいぬるま湯で、

旧正月の頃はツワブキを並べてアク抜き。

稲作をしていた時代は、

苗を持ってきて穂が出るまで置いていたり。

そのイジュンも残念ながら、

近くの河川工事とともに枯れてしまったそうです。

*

かつて篠川からの買い物は、

古仁屋よりも宇検村へと行くことが多かったそうです。

まず宇検村の石良に行き、それから湯湾へ。

登島さんは終戦後まもない頃、

約1時間半ほどかけて

よく石良まで歩いて行っていたとのこと。

お酒を買うのは、宇検村部連。

当時、部連は大々的に作っており、

豊年祭の時なども青年団が部連まで行って購入。

子豚は宇検村の名柄へ。

ティル(背負い籠)に生きた子豚を入れて歩いて帰り、

その子豚を一年間育て

正月前につぶして食べていました。

▲阿室釜の海岸には、塩炊き小屋が3〜4軒あった

*

また、登島さんは昭和23,24年頃、

阿室釜で作った炊きたての塩を持って、

宇検と住用を股にかけた商いをした経験も。

まずは塩を宇検村の部連へ持って行き

お茶と物々交換。

いったん阿室釜へ戻り

後日、住用村の新村を経由して、

住用の各集落を一軒一軒たずねて

そのお茶を販売して回っていました!

遠くは、住用の和瀬集落まで行商。

ダイナマイトで赤ウルメを獲っていた人の家に泊めてもらい、

ごちそうになった記憶もあるそうです。

▲登島さん

部連では塩が喜ばれ、

住用村ではお茶を作っていなかったので、

よく売れていいお金になったとか。

篠川から宇検村や住用和瀬まで

歩いての行商は、どれだけ大変なことだったでしょうか。

登島さんはこのほか、

昭和28年頃に西表島に仕事で行ったことも。

当時の記憶は鮮明で、

聞いているこちらもワクワクするようなお話ばかりでした。

*

みなさんのお話をもとに、

集落の中を見て回りました。

篠川・阿室釜は広くて見どころもいっぱいです。

▲篠川と阿室釜の境界にある石柱

▲長く続く阿室釜の「よねやま商店」

「よねやま商店」の向かい、

阿室釜の県道沿いに赤い鳥居。

少し険しい参道を登ると「厳島神社」があります。

登島さんによると、昭和9年頃、

シマの年寄りは阿室釜や神社周辺のことを

「ティランハナ・ティランサキ(神社の岬・先)」や

「ウレガミ(下神)」と呼んでいたそう。

▲厳島神社の社殿

摺勝の積さんや親などは、

海岸を埋め立ててできたムラだから

阿室釜のことを「シンムラ」と呼んでいたとのこと。

▲厳島神社社殿に祀られている3体の石像

厳島神社は、もともと摺勝近くの

ミチョーラ(道浦)の山にありました。

篠川の芝家が、先祖で琉球より来島した姫の霊を

慰めるために建てられたものが起源といわれています。

▲一番右の山が、かつて厳島神社があったミチョーラ(道浦)の山

このミチョーラの山中には、

古い墓地があり、

その中に芝家の墓群も残っています。

▲ミチョーラ(道浦)の山頂付近からは加計呂麻島も見える

芝家は琉球建国の王・舜天の流れを汲み、

正徳四(1714)年に芝 好徳が誕生。

好徳は、生涯に渡り

薩摩藩へ40万斤(240トン)の黒砂糖を献上。

木曽川工事や江戸屋敷の火災などのたびに、

薩摩藩を支え続けました。

それらの功労で、名字も芝姓を名乗ることが許され、

代々郷士格を与えられた芝家。

龍郷町の田畑家と並ぶ由緒ある名家です。

他にも好徳は、奄美で初めて毛織物を織らせ献納。

また伊須にオランダ船が漂着したことをうけ、

「島は自分たちで守るしかない」と

大銃を6年かけて鋳造。

その他、さまざまな功績が語り継がれています。

▲ミチョーラ(道浦)の山中にひっそりとある芝家の墓群

芝家は厳島神社をミチョーラ(道浦)から阿室釜に移し、

その後、阿室釜の勝家とともに改築することに。

旅の神ともいわれ、五穀豊穣や

芝家と勝家の親睦と繁栄を祈願するためのもので、

かつては一般の人の参詣は許されなかったそう。

戦時中からは一般の参詣が許され、

他の集落からも武運長久の祈願などに訪れました。

現在、厳島神社は

篠川・阿室釜の間にあり

2つの集落を見守っています。

▲厳島神社の篠川入り口近くにあった壕

*

古い時代に厳島神社があったミチョーラの山からは、

山沿いを通り

かつてアシャゲ・トネヤのあった

篠川小中学校付近へと結ぶカミミチが存在。

県が急傾斜工事をした際も、

家と山の間のカミミチは残して守られているそうです。

▲公民館兼「篠川地区振興センター」。この山沿いを通ってカミミチがある

計さんによると

最初にミャーやアシャゲ・トネヤがあったのは、

大家橋(おおやばし)の道を挟んだ

空き地となっている場所。

▲大家橋

▲一番最初にミャーやアシャゲのあった場所と言われる空き地

その後、ミャー・アシャゲ・トネヤは

現在篠川バス停のある広場へ移動。

終戦後は、アシャゲやトネヤを

校舎として使っていたこともあるそうです。

▲2番目にミャー・アシャゲ・トネヤのあった篠川バス停付近。以前は広っぱだったが河川工事のために今の地形に

現在のミャーは、土俵がある場所。

保育所もかねている公民館は、

集落が昭和36年建設・平成5年改築したもの。

十五夜豊年祭はこちらで行なわれます。

篠川にいたノロ神は昭和35年頃に亡くなり、

最後のノロ神となったそう。

その後、アシャゲ・トネヤは、昭和38年頃に消滅。

▲篠川・阿室釜は相撲も盛ん。篠川小中学校出身の川畑くんが、現在立浪部屋で「明生」として頑張っている

*

明治8年に「郷校」として設立した篠川小中学校。

瀬戸内町内でも歴史の長い学校です。

芝家の本家跡に建てられた「芝 好徳顕彰碑」

篠川沿いの「大屋通(フウヤドリ・オオヤドリ)」あたり

*

明治時代、島のリーダーたちが

尋常小学校(4年制)を卒業した子供達のためにと、

名瀬に「大島高等小学東校」

古仁屋に「大島高等小学西校」を設立。

その「大島高等小学西校」が

明治23(1890)年に、篠川に移転しました。

奄美大島に名瀬と篠川の2つしかなかったため、

試験も難しく、

向学心に燃える生徒が集まったそうです。

加計呂麻島出身で日本初のロシア文学者・昇曙夢も

この大島高等小学西校の卒業生でした。

▲篠川小中学校近くにある「篠川農学校」の碑

明治33年に大島高等小学西校が閉校し、

同地に篠川実業補修学校が開校。

そして明治36年には、篠川農学校と改称されました。

篠川農学校は、大正7年に閉校しましたが、

農業振興を目指し学んだ卒業生は、

台湾や満州でおおいに活躍したそうです。

*

ちなみに昇曙夢は、

阿室釜集落の白浜から大島高等小学西校へ通学。

作詞した「月の白浜」にも詠まれています。

▲阿室釜集落の小字「白浜」。シマグチでは「シリャハマ」。旧実久村から移住してきた人からできた集落

*

昔からタンカンが名産の篠川。

調査に訪れたこの時は最盛期で、

篠川郵便局にはひっきりなしに出荷のタンカンが持ち込まれていました。

集落のあちこちの無人販売所にタンカンが!安い

県道79号線から住用へつながる612号線(篠川下福線)へ入ると

左手にある商店「よしみ屋」。

こちらは比較的新しいお店。

篠川の小字「摺勝」は、シマグチでは「スィガチ」。

摺勝には、かつてイビグチと呼ばれる潮止めがありました。

▲摺勝橋

摺勝より西の岬「シュンマハナ」付近にあった墓地には、

サンゴ石の墓がありました。

こちらは享保二(1717)年のものと確認。

▲一番右がサンゴ石

聞き取り調査でうかがったみなさんは

90歳前後でどれも貴重なお話ばかり。

ここに書ききれないほどの、

興味深いお話がたくさんありました。

*

瀬戸内町を代表する名家・芝家が興り、

また奄美大島に2つしかなかった

高等小学校などが設置され、

多くの優れた人材を輩出。

進取の気風に富み、

向学な気質は現在も受け継がれています。

昔からさまざまな人が集い、

瀬戸内町西方の交通の要衝だからでしょうか、

オープンな雰囲気がある集落です。

登島さん、慶さん、積さん、計さん、

そして出会った篠川・阿室釜集落のみなさん

ご協力ありがとうございました。

▲県道612号篠川下福線の峠より篠川集落を望む

<参考文献>

・ 「瀬戸内町誌 歴史編」

・ 「瀬戸内町誌 民俗編」

・ 「瀬戸内町の文化財を訪ねて」瀬戸内町教育委員会

・ 「瀬戸内町文化財保護審議委員会調査資料 篠川・阿室釜集落」

調査日:2014年2月13日(木)・18日(火)

奄美.asia 調査員 Y.K

2014年04月28日

古志 シマ(集落)めぐり

瀬戸内町のシマ(集落)をめぐる

聞き取り調査。

古志(こし)集落の報告です。

シマグチでの呼び方は、クゥシ。

瀬戸内町の中心部・古仁屋から西古見方面へ。

県道79号線を車で約30分ほど。

古志集落は、人口58人、35世帯。

(瀬戸内町役場町民課2014年2月末資料)。

海岸や県道から少し離れて家々がある古志。

▲左手あたりがシオイリ

これはかつて海岸線が今よりも奥にあり、

潮が上がってきていたため。

県道沿いあたりは「シオイリ」と呼ばれていました。

そのため、県道沿いには

あまり家が立ってないそうです。

*

昔から農業が盛んな土地で、

在来種の「古志大根」は、

戦前、人気の野菜として取引されていました。

サトウキビ栽培も行なわれ、

現在も製糖工場が1つ稼働しています。

また古志には唄者が多く、

唄あしび(遊び)の輪が二重にも三重にもなっていた時代がある

シマ唄の盛んな集落。

古志にまつわる

シマ唄「いそ加那節」や「俊良主節」もあります。

*

まずわれわれが向かったのは

山畑満男さん(大正15年生まれ)のところ。

区長の佳 和也さん(昭和22年生まれ)、

山畑さんの娘さんにも同席していただきました。

うかがったのは、

・ 集落内の地名、山・川・岬などの名前

・ 農業、古志大根など

・ 製糖や紬工場

・ 戦争体験

などについてです。

▲山畑満男さん。満88歳でだいぶ耳は遠くなっていらっしゃいますが、昔のことを話出すとさまざまなことを教えてくださいました。定期船「日吉丸」に若い頃は勤務。好物はお芋の天ぷら

山畑さんも唄者として活躍。

八月踊りでは先頭になり、

結婚式やお祝いなどでも方々から声がかかり

唄いに出かけていました。

「唄は、山畑さんがいなければ始まらない」と言われるほど、

古志のシマ唄で欠かせない存在です。

一方、娘さんは、

「うちのかあちゃん(山畑さんの奥さん)のほうが、

シマ唄はとっても上手だったのよ〜(笑)」

とおっしゃる微笑ましい親子の会話もありました。

*

山畑満男さんの奥さんは、

唄者の勝島徳郎さん(古志出身)とイトコ。

勝島徳郎さんは、

「百年に一人」の伝説の唄者といわれる

加計呂麻島出身の武下和平さんと並び評される方です。

また、勝島徳郎さんの娘である

勝島伊都子さんも古志出身で唄者として活躍。

現在は、兵庫県尼崎で

シマ唄を聴けるお店「来るだんど」を経営なさっています。

前瀬戸内町長の義永秀親さんも古志出身で、

シマ唄や奄美の文化や

伝統芸能の継承に力を注がれているかた。

古志は、“唄のシマ”なんですね。

唄が盛んで、ユエ(お祝い)も多かったようで、

かつては

「古志は、瀬戸内で一番酒飲みが多い」

「焼酎が一番売れるところ」

と言われていたなんていう

面白いエピソードもうかがえました。

*

手先が器用な山畑さんは、

さまざまな道具と手作りしています。

▲背負い籠の「ティル」

他にもちょっと深さのあるザル「ソーケ」は、

お米洗いや芋洗いなど用途に合わせて何種類も作っていたり。

魚のエサ入れなども。

七夕で飾った竹竿を切って、

お盆の時にはお墓の線香立てとして利用していた竹筒。

*

お話をもとに、

集落内を見て回ります。

古志は、商店や簡易郵便局などがある「里(サト)」と、

篠川集落寄りの「越地(こえぢ)」に主に人が住んでいます。

そのなかでも里は、

新里(シンサト)・中里(ナカサト)・上里(ウエサト)の3つに分かれています。

新里と中里の境界の道幅は現在この広さ。

昔はこの半分ぐらいに川が通ってて、半分が土の道。

川の呼び名は「シンサトのコー(川)」。

古志簡易郵便局。かわいらしい丸形ポストは現役です。

集落内に2カ所で「海軍用地」と書かれた石柱を発見。

*

古志には、

かつて大島紬の機織り工場が全部で4カ所ありました。

里に3つ、越地に1つ。

そのうちの1つの建物が

ぼろぼろになりながらも残っています。

集落の中ほどにあるので

「ナカコウジョウ・ナハコウジョウ」と呼ばれていました。

ひろびろとした敷地内には家もあったそう。

まだ機が数台残っています。

ここには20人ほど織工さんが働いていました。

治山商店のそばにも、かつて小さい機織り工場があり、

こちらにも4〜5人の織工さんが。

▲工場はもうなくなっている

また、古志簡易郵便局の裏にも

かつて小さな機織り工場があり

木造の建物は現存。

所有者が倉庫として使用しています。

4カ所工場があっても人が入りきれずに、

家で織っていた人も多くいたほどだとか。

工場が最期はいつ頃まで稼働していたか、

みなさんはっきりと覚えていませんでした。

最盛期には、

本当に集落のあちこちで

機織りの音が聞こえていたのでしょうね。

*

「厳島神社」の鳥居。

神社のある山は「ウンジャク」と呼ばれています。

昔、食用や販売用として

この山にシイの実を拾いにきたところ、

無縁仏の墓を見つけた人がいました。

そのためここに落人がいたのではないかとも云われもあるそう。

少し高台にある神社。

社殿の反対側には自然石が祀られています。

昔、小学校はこのあたりにありました。

社殿の中に吊り下げられていた鰐口(わにぐち)。

安永七(1778)年九月製作。

神社の下にある井戸。

この付近について「ティランシャ」との呼称があるそうですが、

それが地名か、井戸自体か、墓のどれを指しているのかは不明との話。

古志は「ティッティゴ・ティットゴ(井戸)」が多いところ。

「よそが水が切れても、古志は水が豊富」とか。

井戸の跡があちこちにありました。

T字路に魔除けのイシガントウと思われる石が。

他数カ所に石を置いてありました。

何人かの方に呼び方を聞いてみましたが不明でした。

一番高い山が「ナンゴウ」と呼ばれる南郷山。

鉛がとれたと伝わっていたり、山へ続く軍道があった話も。

山の向こうは宇検村部連集落。

昔は、部連まで日常的に闇酒を買いに行ってました。

このあたりには製糖小屋がありました。

水車で動力を得ていた時代には、山の上に水を溜める基地「タミチ」を作り、

溜まったら一気に水を流し製糖。

古志には現在も、製糖所「古志てぃだ村」があります。

昔ながらのタイケイ種を使用した純黒糖が人気。

集落に小さな商店が1つありますが、

生鮮食品を運んだ移動販売車も2日に一度やってくるので便利。

「タンカンの苗」など何でもリクエストに応えてくれるそう。

他にも古仁屋と名瀬から2業者の精肉店が移動販売に来ています。

平成19年に閉校した古志小学校。

「多い時で100人ぐらいいたのでは?」と山畑さんの娘さん。

旧古志小学校と越地の間にある岬は「クイジバナ」。

岬「クイジバナ」と、旧古志小学校の間にある浜は「ワキジャ」。

*

古志の里地区から少し離れた

越地(こえぢ)も見て回りました。

越地は、シマでの呼び方はクイチ・クィッ。

越地の案内をしてくださったのは、

「ダーミー福山」さんこと、

福山忠文さん(昭和26年生まれ)。

シマの歴史やシマ唄にお詳しいかた。

越地のバス停にあるガジュマルは、

福山さんのお父さんが小さい鉢から移して植えたもので、

もう50年以上になるとのこと。

マチガンサマ(神様)に見てもらったところ、

「この木にはケンムンがいる」と言われたので、

感謝の気持ちを込めて、正月や盆には塩祓いしています。

福山さんが育てている「クシデクネ(古志大根)」。

この色が特徴です。

戦前、古志大根は大人気。

定期船で古仁屋に売りにいくと、

荷を降ろす間もなく

仲買商人が船に乗り込んできて

その場でセリが始まってしまうほどだったとか。

現在、古志大根は市場に出回ってませんが、

シマでは自家用として作っているかたがいます。

昔と比べて赤紫色が薄くなっているようです。

この古志大根いただきましたが、

食感は柔らかく、味が詰っていて美味しかった!

*

シマ唄「いそ加那節」に登場する

梅仁志主の屋敷があった場所。

梅仁志主は実在の人物で、

明治時代には砂糖の検査員を務めていました。

愛するいそ加那が舟の事故で亡くなった後は、

墓参りし、花を活ける日々。

その痛ましくも美しい様子を見た

周りの人々が唄にしたと言われています。

梅仁志主の屋敷は大変立派で、

コージャウマと呼ばれる高貴な人が乗る

白い馬を飼っていたそうです。

*

越地と深浦の間にある岬「マガリックワ」。

深浦、通称「ヒジャ」。かつては人が住んでいた浜。

*

今回、その他うかがった古志のコネタは、

・旧暦3月3日に海に行かないと

瀬戸内町の多くの集落では「カラスになる」と言われますが、

古志では「ティコホ(ふくろう)」になると言われている。

・また、笠利町にある奄美パーク「奄美の郷・遊びの庭」に展示されている

立派な家は、この古志集落から移築されたもの。

本物ソックリのあまじいが縁側に座っているお宅です。

▲かつて古志・久慈〜古仁屋を結んでいた定期船「日吉丸」。

残念ながら現在は運航していない

古志では、歩きながら出会ったみなさんが

丁寧にさまざまなお話を教えてくださったり、

直接案内してくださり、

本当に助かりました。

小学校が閉校して数年が経ち、

少しさびしくなっていますが、

個性と歴史のある集落。

古志大根が復活したり、

シマ唄をきっかけに

再びにぎやかになることを願います。

山畑さんをはじめ、

調査にご協力いただいた古志集落のみなさん

ありがとうございました!

<参考文献>

・ 「古志部落誌 古さとを語る」 瀬戸内町教育委員会

・ 「瀬戸内町文化材保護審議会資料 古志・越地集落」

・ 「瀬戸内町誌 歴史編」

・ 「瀬戸内町誌 民俗編」

調査日 2014年2月7日(金)・17日(月)

奄美.asia 調査員Y.K

聞き取り調査。

古志(こし)集落の報告です。

シマグチでの呼び方は、クゥシ。

瀬戸内町の中心部・古仁屋から西古見方面へ。

県道79号線を車で約30分ほど。

古志集落は、人口58人、35世帯。

(瀬戸内町役場町民課2014年2月末資料)。

海岸や県道から少し離れて家々がある古志。

▲左手あたりがシオイリ

これはかつて海岸線が今よりも奥にあり、

潮が上がってきていたため。

県道沿いあたりは「シオイリ」と呼ばれていました。

そのため、県道沿いには

あまり家が立ってないそうです。

*

昔から農業が盛んな土地で、

在来種の「古志大根」は、

戦前、人気の野菜として取引されていました。

サトウキビ栽培も行なわれ、

現在も製糖工場が1つ稼働しています。

また古志には唄者が多く、

唄あしび(遊び)の輪が二重にも三重にもなっていた時代がある

シマ唄の盛んな集落。

古志にまつわる

シマ唄「いそ加那節」や「俊良主節」もあります。

*

まずわれわれが向かったのは

山畑満男さん(大正15年生まれ)のところ。

区長の佳 和也さん(昭和22年生まれ)、

山畑さんの娘さんにも同席していただきました。

うかがったのは、

・ 集落内の地名、山・川・岬などの名前

・ 農業、古志大根など

・ 製糖や紬工場

・ 戦争体験

などについてです。

▲山畑満男さん。満88歳でだいぶ耳は遠くなっていらっしゃいますが、昔のことを話出すとさまざまなことを教えてくださいました。定期船「日吉丸」に若い頃は勤務。好物はお芋の天ぷら

山畑さんも唄者として活躍。

八月踊りでは先頭になり、

結婚式やお祝いなどでも方々から声がかかり

唄いに出かけていました。

「唄は、山畑さんがいなければ始まらない」と言われるほど、

古志のシマ唄で欠かせない存在です。

一方、娘さんは、

「うちのかあちゃん(山畑さんの奥さん)のほうが、

シマ唄はとっても上手だったのよ〜(笑)」

とおっしゃる微笑ましい親子の会話もありました。

*

山畑満男さんの奥さんは、

唄者の勝島徳郎さん(古志出身)とイトコ。

勝島徳郎さんは、

「百年に一人」の伝説の唄者といわれる

加計呂麻島出身の武下和平さんと並び評される方です。

また、勝島徳郎さんの娘である

勝島伊都子さんも古志出身で唄者として活躍。

現在は、兵庫県尼崎で

シマ唄を聴けるお店「来るだんど」を経営なさっています。

前瀬戸内町長の義永秀親さんも古志出身で、

シマ唄や奄美の文化や

伝統芸能の継承に力を注がれているかた。

古志は、“唄のシマ”なんですね。

唄が盛んで、ユエ(お祝い)も多かったようで、

かつては

「古志は、瀬戸内で一番酒飲みが多い」

「焼酎が一番売れるところ」

と言われていたなんていう

面白いエピソードもうかがえました。

*

手先が器用な山畑さんは、

さまざまな道具と手作りしています。

▲背負い籠の「ティル」

他にもちょっと深さのあるザル「ソーケ」は、

お米洗いや芋洗いなど用途に合わせて何種類も作っていたり。

魚のエサ入れなども。

七夕で飾った竹竿を切って、

お盆の時にはお墓の線香立てとして利用していた竹筒。

*

お話をもとに、

集落内を見て回ります。

古志は、商店や簡易郵便局などがある「里(サト)」と、

篠川集落寄りの「越地(こえぢ)」に主に人が住んでいます。

そのなかでも里は、

新里(シンサト)・中里(ナカサト)・上里(ウエサト)の3つに分かれています。

新里と中里の境界の道幅は現在この広さ。

昔はこの半分ぐらいに川が通ってて、半分が土の道。

川の呼び名は「シンサトのコー(川)」。

古志簡易郵便局。かわいらしい丸形ポストは現役です。

集落内に2カ所で「海軍用地」と書かれた石柱を発見。

*

古志には、

かつて大島紬の機織り工場が全部で4カ所ありました。

里に3つ、越地に1つ。

そのうちの1つの建物が

ぼろぼろになりながらも残っています。

集落の中ほどにあるので

「ナカコウジョウ・ナハコウジョウ」と呼ばれていました。

ひろびろとした敷地内には家もあったそう。

まだ機が数台残っています。

ここには20人ほど織工さんが働いていました。

治山商店のそばにも、かつて小さい機織り工場があり、

こちらにも4〜5人の織工さんが。

▲工場はもうなくなっている

また、古志簡易郵便局の裏にも

かつて小さな機織り工場があり

木造の建物は現存。

所有者が倉庫として使用しています。

4カ所工場があっても人が入りきれずに、

家で織っていた人も多くいたほどだとか。

工場が最期はいつ頃まで稼働していたか、

みなさんはっきりと覚えていませんでした。

最盛期には、

本当に集落のあちこちで

機織りの音が聞こえていたのでしょうね。

*

「厳島神社」の鳥居。

神社のある山は「ウンジャク」と呼ばれています。

昔、食用や販売用として

この山にシイの実を拾いにきたところ、

無縁仏の墓を見つけた人がいました。

そのためここに落人がいたのではないかとも云われもあるそう。

少し高台にある神社。

社殿の反対側には自然石が祀られています。

昔、小学校はこのあたりにありました。

社殿の中に吊り下げられていた鰐口(わにぐち)。

安永七(1778)年九月製作。

神社の下にある井戸。

この付近について「ティランシャ」との呼称があるそうですが、

それが地名か、井戸自体か、墓のどれを指しているのかは不明との話。

古志は「ティッティゴ・ティットゴ(井戸)」が多いところ。

「よそが水が切れても、古志は水が豊富」とか。

井戸の跡があちこちにありました。

T字路に魔除けのイシガントウと思われる石が。

他数カ所に石を置いてありました。

何人かの方に呼び方を聞いてみましたが不明でした。

一番高い山が「ナンゴウ」と呼ばれる南郷山。

鉛がとれたと伝わっていたり、山へ続く軍道があった話も。

山の向こうは宇検村部連集落。

昔は、部連まで日常的に闇酒を買いに行ってました。

このあたりには製糖小屋がありました。

水車で動力を得ていた時代には、山の上に水を溜める基地「タミチ」を作り、

溜まったら一気に水を流し製糖。

古志には現在も、製糖所「古志てぃだ村」があります。

昔ながらのタイケイ種を使用した純黒糖が人気。

集落に小さな商店が1つありますが、

生鮮食品を運んだ移動販売車も2日に一度やってくるので便利。

「タンカンの苗」など何でもリクエストに応えてくれるそう。

他にも古仁屋と名瀬から2業者の精肉店が移動販売に来ています。

平成19年に閉校した古志小学校。

「多い時で100人ぐらいいたのでは?」と山畑さんの娘さん。

旧古志小学校と越地の間にある岬は「クイジバナ」。

岬「クイジバナ」と、旧古志小学校の間にある浜は「ワキジャ」。

*

古志の里地区から少し離れた

越地(こえぢ)も見て回りました。

越地は、シマでの呼び方はクイチ・クィッ。

越地の案内をしてくださったのは、

「ダーミー福山」さんこと、

福山忠文さん(昭和26年生まれ)。

シマの歴史やシマ唄にお詳しいかた。

越地のバス停にあるガジュマルは、

福山さんのお父さんが小さい鉢から移して植えたもので、

もう50年以上になるとのこと。

マチガンサマ(神様)に見てもらったところ、

「この木にはケンムンがいる」と言われたので、

感謝の気持ちを込めて、正月や盆には塩祓いしています。

福山さんが育てている「クシデクネ(古志大根)」。

この色が特徴です。

戦前、古志大根は大人気。

定期船で古仁屋に売りにいくと、

荷を降ろす間もなく

仲買商人が船に乗り込んできて

その場でセリが始まってしまうほどだったとか。

現在、古志大根は市場に出回ってませんが、

シマでは自家用として作っているかたがいます。

昔と比べて赤紫色が薄くなっているようです。

この古志大根いただきましたが、

食感は柔らかく、味が詰っていて美味しかった!

*

シマ唄「いそ加那節」に登場する

梅仁志主の屋敷があった場所。

梅仁志主は実在の人物で、

明治時代には砂糖の検査員を務めていました。

愛するいそ加那が舟の事故で亡くなった後は、

墓参りし、花を活ける日々。

その痛ましくも美しい様子を見た

周りの人々が唄にしたと言われています。

梅仁志主の屋敷は大変立派で、

コージャウマと呼ばれる高貴な人が乗る

白い馬を飼っていたそうです。

*

越地と深浦の間にある岬「マガリックワ」。

深浦、通称「ヒジャ」。かつては人が住んでいた浜。

*

今回、その他うかがった古志のコネタは、

・旧暦3月3日に海に行かないと

瀬戸内町の多くの集落では「カラスになる」と言われますが、

古志では「ティコホ(ふくろう)」になると言われている。

・また、笠利町にある奄美パーク「奄美の郷・遊びの庭」に展示されている

立派な家は、この古志集落から移築されたもの。

本物ソックリのあまじいが縁側に座っているお宅です。

▲かつて古志・久慈〜古仁屋を結んでいた定期船「日吉丸」。

残念ながら現在は運航していない

古志では、歩きながら出会ったみなさんが

丁寧にさまざまなお話を教えてくださったり、

直接案内してくださり、

本当に助かりました。

小学校が閉校して数年が経ち、

少しさびしくなっていますが、

個性と歴史のある集落。

古志大根が復活したり、

シマ唄をきっかけに

再びにぎやかになることを願います。

山畑さんをはじめ、

調査にご協力いただいた古志集落のみなさん

ありがとうございました!

<参考文献>

・ 「古志部落誌 古さとを語る」 瀬戸内町教育委員会

・ 「瀬戸内町文化材保護審議会資料 古志・越地集落」

・ 「瀬戸内町誌 歴史編」

・ 「瀬戸内町誌 民俗編」

調査日 2014年2月7日(金)・17日(月)

奄美.asia 調査員Y.K

2014年04月09日

清水 シマ(集落)めぐり

瀬戸内町の

シマ(集落)をめぐる聞き取り調査。

清水(せいすい)集落の報告です。

シマグチでの呼び方は、スィスィ。

瀬戸内町の中心部・古仁屋から、

東へ一つ目の集落。

県道79号線をホノホシ海岸・ヤドリ浜方面へ、

古仁屋から車で約5分ほどです。

▲集落東側から清水を望む

現在、清水集落の人口は225人、126世帯。

(瀬戸内町役場町民課資料 2014年2月末現在資料)。

古仁屋に政治経済の中心が移行するまで、

いわゆる「東方時代」には「方役所」が清水にあり、

東方の政治経済の中心だったと言われています。

清水運動公園や体育館があり、

町外の方には、

スポーツ会場の場所としてご存知かもしれませんね。

▲清水体育館と運動公園

*

今回、お話を伺ったのは、

里 力(さと・いさお)さん(大正11年生まれ・満92歳)、

招(まねき)ヤスエさん、(昭和3年生まれ・満86歳)

鎌田(かまだ)ミサさん、(昭和5年生まれ・満84歳)のお三方。

▲お話をうかがった、いさおじこと、里 力(さと・いさお)さん。清水の生き字引。

シマにずっと住んで農業を営んでいる

みなさんにおうかがいしたのは、

・集落内の地名、山や川、浜や岬の名前

・草花や自然のものの利用法

・神社や八幡さまなど信仰

・年中行事、風習

・戦争の時の集落の様子や仕事

生まれも育ちも清水のみなさんは、

さまざまなことをご存知。

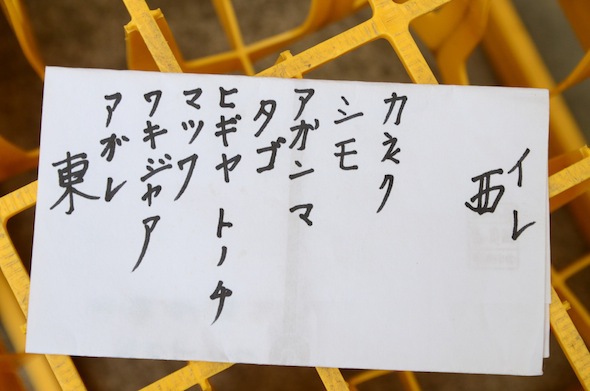

▲いさおじが見せてくださった地名のメモ

清水に残る地名として興味深いのが、

「七殿地」(ななとのち)。

他の集落でも、殿地と呼ばれる地名はありますが、

清水のように7つあるのは珍しいとのこと。

◎清水の七殿地とは、

・白馬(シリュマ)殿地

・上間(アガンマ)殿地

・東(ヒギャ)殿地

・下間(シモマ)殿地

・麻起把(マクワ)殿地

・脇田(ワキジャ)殿地

・金久(カネク)殿地

七殿地の由来は

次のように伝えられています。

鎮西八郎為朝の子孫で、

琉球の舜天王の流れを組む子孫が

奄美大島を治めるために来島し、清水へ。

さらにその子孫にあたる朝宗(喜真)が

7人の子供に与えた屋敷が

七殿地と呼ばれる所。

▲朝宗(喜真)の墓

特にY氏の家は、

その昔、裏手で白い馬が飼われ、

役人が職務に使用していたことから、

「白馬殿地」とその地名が付いています。

海岸通り沿いの空き地は「下間殿地」。

この「七殿地」の地名、

お話をうかがった3人は現在も使っているとのことでした。

*

植物の利用では面白かったのが、

山でとってくるビジンカズラ(和名サネカズラ・ビナンカズラ)での洗髪。

ウシノフグリとも言ってました。

島では、よくハイビスカスを

シャンプー代わりに使っていたと聞きますが、

それ以前に使っていたのがビジンカズラ。

ビジンカズラの実は叩くと

ネチャネチャしたものが出てくるので、

それと桑の葉をタオルに包んで

突いてから絞った液で髪を洗っていたそう。

ミサさんは、

近くのフウコー(清水川)で、

ビジンカズラを使って洗髪していたと言います。

▲左から、招(まねき)ヤスエさん、鎌田ミサさん。

また雨の日には、ウムノバシャ(クワズイモの葉)をかぶって、

学校に行ったりもしたそう。

「となりのトトロ」の世界ですね。

夏の暑い時には、ソテツのナリ(実)にかぶっている

白い綿のような皮(大胞子葉・心皮)を取って、

靴みたいに履いて(?)学校に行っていたとか。

ちょっとトゲがあるけど、冷やっとして気持ちよかったみたいですよ。

*

また清水には、町内の他の集落では見られない

独特の行事があります。

それが、旧暦8月16日の行事。

集落の守り神であるグンギンで行なわれます。

清水のグンギンは、

古仁屋からトンキャンを越えて清水に行く途中の山にあります。

(徳洲会病院の裏にあたり)

▲清水側から見た山。崩れている所の左、松の木が枯れているあたりにグンギンが

ここへ

旧暦8月15日・十五夜豊年祭の次の日、

旧暦8月16日に青年団が必ずグンギンに登っていきます。

まず青壮年団はグンギンの周囲を清掃。

毎年一升瓶をそこに埋めておくので、

そのお酒でまずは身をお清め。

その後、その年に集落に新しく来た人が、

なんと松の木を抱えて

「キーヤ、キーヤ」と「セミ」の鳴き声の真似をするそうです!

そうミーン、ミーンと鳴くセミです。

清水では、セミのことを「キーヤ」と呼びます。

よそから清水に来た人を歓迎するためにやるので、

新人を連れて行き、

新人だけがセミの鳴き声を真似します。

なんともユニークな行事ですね。

昔は、男女ともにグンギンに登っていましたが、

現在は、女性は昼食などの準備で公民館で作業し、

男性だけがグンギンへ行ってこの行事をします。

*

また、旧暦9月6日の夜から

7日の早朝にかけて行なわれるのが厳島神社祭「ティーヤ」。

こちらは、

無病息災と五穀豊穣を祈る行事。

6日は、集落の人々で社殿で歌ったり、ごちそうを食べたり。

以前は、夜通しで朝まで宴が続いたので

「ティーヤ=徹夜・通夜」の名称があると言われています。

明けて7日の早朝には、

集落の人々が社殿の周りを「ヒヨヒヨ」と唱えながら、

ソテツの葉を1000本になるまで投げ込みます。

▲ソテツは、1年間供えられている

その後、集落の人々に、

神前に供えたミキや団子、塩などが配られます。

いただいた塩は、お清めや魔除けとして、

内地に住む子供さんたちに送ったりするほど大切するもの。

▲社殿の背後にある自然石

ちなみに厳島神社は、県道沿いで海のすぐそば。

この海岸べりには、海からとってきたサンゴを焼いて、

石灰をつくる釜がありました。

その石灰は、製糖する際にサトウキビの汁を炊くときに使われていたもの。

里さんは、その石灰を買って

黒糖を作っていたいたそうです。

▲厳島神社は、集落の嘉鉄側。かつては海側に鳥居があった

他にトンキャンの岬あたりにも

古仁屋の人が寝泊りしてサンゴを焼く小屋がありました。

*

海岸沿いのこの建物の前あたりには、

かつてマシュガマ(塩炊き小屋)も。

集落のアガレ(東)と、イリ(西)は、

公民館とアパートの間の道が境界。

清水公民館。広場はミャー。

以前の公民館は、川と平行に建っていました。

その地下には水槽があり、

婦人会がそこで桑の葉を保管し

上の部屋で養蚕をしていたため、

「シイクジョ」と呼ばれていたそう。

繭は農協に出荷。

シイクジョには舞台があり、

家庭訪問の時にはそこで演芸をして先生と交流していました。

公民館前のミャーの隅、

水路にかかる橋の近くにアシャゲがありました。

昭和20年頃まであったのでは?と鎌田さん。

公民館の電柱そばにあるチカライシ。

字「脇田」にある飲み水汲み場「ワキジャゴ」。

水をすくうと、セェ(小エビ)がいました!

昔は、このセェをうどんのダシに使ったそう。

集落の西側の岬は、「ハアサキ(赤崎)」。

集落の東側の岬は、「クルサキ(黒崎)」。

清水川は、「フウコ(大川)」。

ゲートボール場近く、

集落で一番古い墓地がある山は「カミヤマ」。

清水は、「奄美の英傑」と呼ばれる

清 當済(きよし・とうすみ)を生んだ地。

當済は、鹿児島に学び、

焼内間切の横目や笠利間切の定与人に。

笠利で農民が飢饉になった際は、

藩の蔵米を破り取り出して窮民を救います。

また、60歳になってから無人島探検に挑んだりもしました。

その當済の墓が、カミヤマの麓の墓地にあります。

*

県道から清水運動公園に上がる道の途中には、

戦争中、軍馬が何百頭もつながれていました。

清水運動公園は、遊具やアスレチックもあり。

清水運動公園から山を見ると、一番高いのが「キャンマヤマ」。

その右手が滝のある「タキヤマ」。

左は八幡神社のある「ナガヤマ」。

清水の八幡神社は、

戦時中に出征兵士の武運長久を祈願するところとして、

各地から人が詣でたそうです。

*

集落内を歩いている途中に

お話をうかがった方からは、

他にも、こんな話をうかがいました。

清水ではお墓に供えるものとして

・旧暦1月15日 菜の花

・旧暦3月3日 百合

・旧暦7月7日 ブフォ(茅)

があったり。

また

・旧正月初巳の日、清水の女性は浜でバケツに白い砂を入れて、

3回厳島神社に運んで撒く。4回目は自分の家の四隅に撒く、

という行事もあるそうです。

▲海岸沿いにある食堂。関西風ダシのうどんが人気

清水集落は、

古仁屋の一つ隣でありながら、

このシマならではの独特の伝統行事や風習が

多く残っているところが非常に興味深い土地。

昨年の十五夜豊年祭では、

長年披露されていなかった伝統芸能「模擬闘牛」も復活。

八月踊り保存会の活動も盛ん。

夏が近づくと練習が始まり、

夕方、公民館からチヂンと八月唄が集落に響く様子は、

とても風情があります。

これもシマの心を伝えてきた先輩方のおかげ。

▲海岸沿いにある週末オープンのカフェ

海岸沿いにはサンゴの石垣があり、

昔ながらのシマのたたずまいを残しながらも、

喫茶店やカフェ、食堂、民宿、

シーカヤック・ダイビングガイドもあります。

海から山へと、

ぐるっと集落を散策して見ると、

いろいろな楽しみを発見できる集落です。

里さん、鎌田さん、招さん、

そして調査途中の道ばたでお話をしてくださった清水集落のみなさん、

ご協力ありがとうございました!

<参考文献>

・「清水部落の由来」 瀬戸内町教育委員会

・「瀬戸内町文化財保護審議委員会 平成9年度現地調査 旧古仁屋町・清水」

・「瀬戸内町誌 民俗編」

調査日 : 2014年1月28日(火)・29日(水)

奄美.asia 調査員 Y.K

シマ(集落)をめぐる聞き取り調査。

清水(せいすい)集落の報告です。

シマグチでの呼び方は、スィスィ。

瀬戸内町の中心部・古仁屋から、

東へ一つ目の集落。

県道79号線をホノホシ海岸・ヤドリ浜方面へ、

古仁屋から車で約5分ほどです。

▲集落東側から清水を望む

現在、清水集落の人口は225人、126世帯。

(瀬戸内町役場町民課資料 2014年2月末現在資料)。

古仁屋に政治経済の中心が移行するまで、

いわゆる「東方時代」には「方役所」が清水にあり、

東方の政治経済の中心だったと言われています。

清水運動公園や体育館があり、

町外の方には、

スポーツ会場の場所としてご存知かもしれませんね。

▲清水体育館と運動公園

*

今回、お話を伺ったのは、

里 力(さと・いさお)さん(大正11年生まれ・満92歳)、

招(まねき)ヤスエさん、(昭和3年生まれ・満86歳)

鎌田(かまだ)ミサさん、(昭和5年生まれ・満84歳)のお三方。

▲お話をうかがった、いさおじこと、里 力(さと・いさお)さん。清水の生き字引。

シマにずっと住んで農業を営んでいる

みなさんにおうかがいしたのは、

・集落内の地名、山や川、浜や岬の名前

・草花や自然のものの利用法

・神社や八幡さまなど信仰

・年中行事、風習

・戦争の時の集落の様子や仕事

生まれも育ちも清水のみなさんは、

さまざまなことをご存知。

▲いさおじが見せてくださった地名のメモ

清水に残る地名として興味深いのが、

「七殿地」(ななとのち)。

他の集落でも、殿地と呼ばれる地名はありますが、

清水のように7つあるのは珍しいとのこと。

◎清水の七殿地とは、

・白馬(シリュマ)殿地

・上間(アガンマ)殿地

・東(ヒギャ)殿地

・下間(シモマ)殿地

・麻起把(マクワ)殿地

・脇田(ワキジャ)殿地

・金久(カネク)殿地

七殿地の由来は

次のように伝えられています。

鎮西八郎為朝の子孫で、

琉球の舜天王の流れを組む子孫が

奄美大島を治めるために来島し、清水へ。

さらにその子孫にあたる朝宗(喜真)が

7人の子供に与えた屋敷が

七殿地と呼ばれる所。

▲朝宗(喜真)の墓

特にY氏の家は、

その昔、裏手で白い馬が飼われ、

役人が職務に使用していたことから、

「白馬殿地」とその地名が付いています。

海岸通り沿いの空き地は「下間殿地」。

この「七殿地」の地名、

お話をうかがった3人は現在も使っているとのことでした。

*

植物の利用では面白かったのが、

山でとってくるビジンカズラ(和名サネカズラ・ビナンカズラ)での洗髪。

ウシノフグリとも言ってました。

島では、よくハイビスカスを

シャンプー代わりに使っていたと聞きますが、

それ以前に使っていたのがビジンカズラ。

ビジンカズラの実は叩くと

ネチャネチャしたものが出てくるので、

それと桑の葉をタオルに包んで

突いてから絞った液で髪を洗っていたそう。

ミサさんは、

近くのフウコー(清水川)で、

ビジンカズラを使って洗髪していたと言います。

▲左から、招(まねき)ヤスエさん、鎌田ミサさん。

また雨の日には、ウムノバシャ(クワズイモの葉)をかぶって、

学校に行ったりもしたそう。

「となりのトトロ」の世界ですね。

夏の暑い時には、ソテツのナリ(実)にかぶっている

白い綿のような皮(大胞子葉・心皮)を取って、

靴みたいに履いて(?)学校に行っていたとか。

ちょっとトゲがあるけど、冷やっとして気持ちよかったみたいですよ。

*

また清水には、町内の他の集落では見られない

独特の行事があります。

それが、旧暦8月16日の行事。

集落の守り神であるグンギンで行なわれます。

清水のグンギンは、

古仁屋からトンキャンを越えて清水に行く途中の山にあります。

(徳洲会病院の裏にあたり)

▲清水側から見た山。崩れている所の左、松の木が枯れているあたりにグンギンが

ここへ

旧暦8月15日・十五夜豊年祭の次の日、

旧暦8月16日に青年団が必ずグンギンに登っていきます。

まず青壮年団はグンギンの周囲を清掃。

毎年一升瓶をそこに埋めておくので、

そのお酒でまずは身をお清め。

その後、その年に集落に新しく来た人が、

なんと松の木を抱えて

「キーヤ、キーヤ」と「セミ」の鳴き声の真似をするそうです!

そうミーン、ミーンと鳴くセミです。

清水では、セミのことを「キーヤ」と呼びます。

よそから清水に来た人を歓迎するためにやるので、

新人を連れて行き、

新人だけがセミの鳴き声を真似します。

なんともユニークな行事ですね。

昔は、男女ともにグンギンに登っていましたが、

現在は、女性は昼食などの準備で公民館で作業し、

男性だけがグンギンへ行ってこの行事をします。

*

また、旧暦9月6日の夜から

7日の早朝にかけて行なわれるのが厳島神社祭「ティーヤ」。

こちらは、

無病息災と五穀豊穣を祈る行事。

6日は、集落の人々で社殿で歌ったり、ごちそうを食べたり。

以前は、夜通しで朝まで宴が続いたので

「ティーヤ=徹夜・通夜」の名称があると言われています。

明けて7日の早朝には、

集落の人々が社殿の周りを「ヒヨヒヨ」と唱えながら、

ソテツの葉を1000本になるまで投げ込みます。

▲ソテツは、1年間供えられている

その後、集落の人々に、

神前に供えたミキや団子、塩などが配られます。

いただいた塩は、お清めや魔除けとして、

内地に住む子供さんたちに送ったりするほど大切するもの。

▲社殿の背後にある自然石

ちなみに厳島神社は、県道沿いで海のすぐそば。

この海岸べりには、海からとってきたサンゴを焼いて、

石灰をつくる釜がありました。

その石灰は、製糖する際にサトウキビの汁を炊くときに使われていたもの。

里さんは、その石灰を買って

黒糖を作っていたいたそうです。

▲厳島神社は、集落の嘉鉄側。かつては海側に鳥居があった

他にトンキャンの岬あたりにも

古仁屋の人が寝泊りしてサンゴを焼く小屋がありました。

*

海岸沿いのこの建物の前あたりには、

かつてマシュガマ(塩炊き小屋)も。

集落のアガレ(東)と、イリ(西)は、

公民館とアパートの間の道が境界。

清水公民館。広場はミャー。

以前の公民館は、川と平行に建っていました。

その地下には水槽があり、

婦人会がそこで桑の葉を保管し

上の部屋で養蚕をしていたため、

「シイクジョ」と呼ばれていたそう。

繭は農協に出荷。

シイクジョには舞台があり、

家庭訪問の時にはそこで演芸をして先生と交流していました。

公民館前のミャーの隅、

水路にかかる橋の近くにアシャゲがありました。

昭和20年頃まであったのでは?と鎌田さん。

公民館の電柱そばにあるチカライシ。

字「脇田」にある飲み水汲み場「ワキジャゴ」。

水をすくうと、セェ(小エビ)がいました!

昔は、このセェをうどんのダシに使ったそう。

集落の西側の岬は、「ハアサキ(赤崎)」。

集落の東側の岬は、「クルサキ(黒崎)」。

清水川は、「フウコ(大川)」。

ゲートボール場近く、

集落で一番古い墓地がある山は「カミヤマ」。

清水は、「奄美の英傑」と呼ばれる

清 當済(きよし・とうすみ)を生んだ地。

當済は、鹿児島に学び、

焼内間切の横目や笠利間切の定与人に。

笠利で農民が飢饉になった際は、

藩の蔵米を破り取り出して窮民を救います。

また、60歳になってから無人島探検に挑んだりもしました。

その當済の墓が、カミヤマの麓の墓地にあります。

*

県道から清水運動公園に上がる道の途中には、

戦争中、軍馬が何百頭もつながれていました。

清水運動公園は、遊具やアスレチックもあり。

清水運動公園から山を見ると、一番高いのが「キャンマヤマ」。

その右手が滝のある「タキヤマ」。

左は八幡神社のある「ナガヤマ」。

清水の八幡神社は、

戦時中に出征兵士の武運長久を祈願するところとして、

各地から人が詣でたそうです。

*

集落内を歩いている途中に

お話をうかがった方からは、

他にも、こんな話をうかがいました。

清水ではお墓に供えるものとして

・旧暦1月15日 菜の花

・旧暦3月3日 百合

・旧暦7月7日 ブフォ(茅)

があったり。

また

・旧正月初巳の日、清水の女性は浜でバケツに白い砂を入れて、

3回厳島神社に運んで撒く。4回目は自分の家の四隅に撒く、

という行事もあるそうです。

▲海岸沿いにある食堂。関西風ダシのうどんが人気

清水集落は、

古仁屋の一つ隣でありながら、

このシマならではの独特の伝統行事や風習が

多く残っているところが非常に興味深い土地。

昨年の十五夜豊年祭では、

長年披露されていなかった伝統芸能「模擬闘牛」も復活。

八月踊り保存会の活動も盛ん。

夏が近づくと練習が始まり、

夕方、公民館からチヂンと八月唄が集落に響く様子は、

とても風情があります。

これもシマの心を伝えてきた先輩方のおかげ。

▲海岸沿いにある週末オープンのカフェ

海岸沿いにはサンゴの石垣があり、

昔ながらのシマのたたずまいを残しながらも、

喫茶店やカフェ、食堂、民宿、

シーカヤック・ダイビングガイドもあります。

海から山へと、

ぐるっと集落を散策して見ると、

いろいろな楽しみを発見できる集落です。

里さん、鎌田さん、招さん、

そして調査途中の道ばたでお話をしてくださった清水集落のみなさん、

ご協力ありがとうございました!

<参考文献>

・「清水部落の由来」 瀬戸内町教育委員会

・「瀬戸内町文化財保護審議委員会 平成9年度現地調査 旧古仁屋町・清水」

・「瀬戸内町誌 民俗編」

調査日 : 2014年1月28日(火)・29日(水)

奄美.asia 調査員 Y.K

2014年03月26日

久根津 シマ(集落)めぐり

瀬戸内町のシマ(集落)をめぐる聞き取り調査。

久根津(くねつ)集落の報告です。

シマグチでの呼び方は、クヌィッ。

瀬戸内町の中心部、古仁屋から西へ、

県道79号線を15分ほど。

須手、手安と過ぎて3つ目の集落です。

集落入口の目印は、

高台にある「久根津大橋」。

欄干にある、

大きなクジラのレリーフがお出迎え。

通称「クジラ橋」とも呼ばれています。

かつて奄美唯一の捕鯨基地として栄え、

クジラは、集落のシンボル的存在です。

現在、久根津集落の人口は69人、33世帯。

(瀬戸内町役場町民課資料 平成26年2月末現在より)

養殖業会社があり若い住民も多く、

隣の集落の油井小中学校に通う子供もいます。

*

今回お会いしたのは、

大正11年生まれの久原ミスエさん。

なんと満92歳!

とってもお元気で、記憶力もよく

昔の久根津の様子をイキイキとお話ししてくださいました。

区長の久原章司さん(昭和30年生まれ)も

ご一緒してくださいました。

ミスエさんを中心にお伺いしたのは、

・集落の地名や山・川の名前

・戦後の青年団活動

・米軍統治下の食糧配給

・捕鯨基地のあった時代

・集落行事、料理や婦人会活動

などについて。

▲大正11年生まれの久原ミスエさん。

久根津生まれ・育ち。

内地に出た後、満州へ行き、

昭和22年にシマに引き揚げてきました。

その頃は、奄美群島が本土復帰する前の

米軍統治時代。

「あの時代の一番の楽しみは、

アメリカからの救援物資。

いつもリュック持って行って、

一日中行列に並んで。

羊肉の缶詰、メリケン粉、

アスパラガス(缶詰)もあの時初めて知ったし、

食べたことのないものをいつももらってました。

メリケン粉でうどん作って、

羊肉を入れたものは最高のごちそう。

もらったものの中では、

アイスクリームが一番美味しかったですよ。

食糧配給のあった夜の楽しかったことぉ~」。

また昭和22年頃は、

日本軍の飛行機もいくつか残っていたそう。

「クジラ橋(久根津大橋)の下に、

2台飛行機が置いてありました。

みんな飛行機からジュラルミンを取って、

いろいろなものを作りましたよ。

主人は、鍋やバケツ、水汲みなんか作ったり。

飛行機のパイプを取って作った火吹きは、

捨てきれないからまだ残っていますよ」。

と見せてくださった火吹き。

そして戦後、集落にやってきたのが

密航の捕鯨会社でした。

久根津に捕鯨基地があった時代は、

大きく分けて3回。

①大正元~10年 (1912~1921年)頃

②昭和20年代 戦後から奄美群島本土復帰前後

③昭和36~40年 (1961~1965年頃)頃

公的には、①と③の記録しかありませんが、

②の戦後には、米軍統治下だったため

内地から密航の捕鯨船が来て、

自由にクジラを獲っていた時代がありました。

大正11年生まれのミスエさんが記憶にあるのは、

戦後・昭和20年代のお話です。

「クジラが獲れて捕鯨船が外洋から戻ってくる時には、

古仁屋のあたりでサイレンを3回鳴らすんです。

風の向きによって久根津に聞こえてきたら、

もう包丁を研いで、

ティル(竹籠)を持って急いで海岸へ行く。

阿木名の人も山越えして来たり、

あちこちのシマから舟漕いで来てましたよ。

捕鯨船の乗組員は、内地の人。

クジラが獲れると、

解体処理の仕事などで集落の人も現金収入があった。

クジラの尾っぽに大きな縄をくびって、

久根津の人が十字の車を押して海岸に引き揚げていたんです」。

▲現在「奄美養魚」がある、外浜。

かつてクジラを引き揚げ、解体処理をしていた場所。

「捕鯨会社の人々が、

引き揚げたクジラを解体して、

肉を取ったら骨をどんどんそのへんに捨てていく。

捨てた骨にはまだいっぱい身がついているから、

私達はその肉をどんどん剥いでいく『骨ハギ』をするんです。

ティルにいっぱい入れても、

2~3回ぐらい通って持って帰るくらいありました。

取った肉は、冷蔵庫がなかったから塩漬けしたり、燻製にしたり。

いっぱい貯めて、私達のスタミナ源でしたよ。

あの時は親戚も増えました(笑)。

おこぼれをもらいたいからって、

よそのシマの人も来て「親戚、親戚」って言うから、

私も「ええ」ってクジラ肉を分けたり。

あの時の贅沢は、

はぁ~、もうちょっと想像もできないくらいですよね」。

その当時の様子を語る、

ミスエさんのうっとりとした表情。

集落が活気に満ち、輝かしい時代だった様子が

本当に伝わってきました。

*

また終戦後まもなく、何も慰安(娯楽)になるものがなかったので、

久根津の青年団は劇団を結成。

自分たちで脚本を書き、

演劇を近くの集落で披露したところ大好評!

古仁屋にあった映画館「アサヒカン」の舞台に上がったり、

久根津の劇団は他のシマジマで公演して回ったそうです。

その劇団で得た資金で公民館を建設。

当時、久根津は空襲で焼け野原だったため、

まずはみんなが集える場所を造らなければという青年団の思いです。

「久根津の劇団は本当に大人気。

漫才する人、当時珍しかったギターを弾く人など、

芸達者も多くて、

”久根津は演芸のシマ”って言われていましたよ」

▲現在の公民館。昔は「カイカン」と呼ばれていました。

その後、昭和49年、平成24年に建て替え。

また昭和2年までは、この場所に久根津尋常小学校がありました。

また、青年団が演劇で公民館を建てた時代には、

クジラと関連するエピソードも。

その当時、集落には、

クジラ内臓加工処理施設がありました。

捕鯨会社が捨ててしまうヒャッピロワタ(大腸)を

ただでもらってきて、大きな釜で茹でて処理。

それを古仁屋で売ると人気となり、

たいへんな集落の収入になったそうです。

この資金で、集落は公民館に畳を購入。

戦後、瀬戸内町内で一番最初に

公民館に畳を入れたのは久根津だとか。

「クジラ公民館」なんて言われたりしたそうですよ。

▲クジラの内臓加工処理施設があった親田原付近。

現在は、「民宿よーりよーり」がある場所。

*

昭和30年生まれの久原区長さんは、

クジラを獲っていた一番最後の時をハッキリと覚えているそうです。

「昭和36年、小学校入学の時で、

製糖の真っ最中だったけど、

クジラが入ったら子供たちはわぁーーと海岸へ行ってね。

空き缶を持っていって、骨についた肉をこそげ取って。

脂っぽいから、食べ過ぎてお腹壊したりしたよ(笑)」。

またクジラだけでなく、イルカにまつわるお話もありました。

昭和50年に開催された沖縄国際海洋博覧会のマスコット、

ミナミバンドウイルカのオキちゃん約15頭は、

この久根津の海で捕獲・訓練され、

沖縄へと空輸されました。

そのオキちゃん、

なんと5頭は現在も生存・活躍しています。

(2012年11月27日の「シンポジウム奄美のイルカ・クジラ2012」の報告より)

オキちゃんが訓練されている姿を見て、

久原区長さんは、海の仕事に就こうと思ったとおっしゃっていました。

資料には書かれていない久根津の様子を、

おふたりとも鮮明な記憶とともに語ってくださり、

その光景が目に浮かぶようでした。

*

後日、おふたりのお話をもとに、

集落の中をいろいろと記録。

公民館の前には、亀の形をした通称「カメイシ」。

▲目の前で見ると、本当に亀そっくり!

まわりにあるのは、チカライシと思われるもの。

公民館敷地にある半鐘。

▲昭和2年8月7日、昭和天皇行幸記念のもの。

昭和20年の空襲時の弾痕が残る。

公民館の横から山に向かってのびる道は「カネクミチ」。

▲豪商の永(ナガイ)家の道、永家が通る道と呼ばれていました。

かつてカネクミチのそばにアシャゲが。

ミャーには、アコウなどの大木。

子供たちの格好の遊び場。

集落の真ん中を通る道は、「ナハミチ・ナカミチ」。

かつて久根津には、

集落や一族の守り神であるゴンゲンが4ヵ所ありましたが、

どこも山の上。

集落の人々も年を取って登れなくなったため、

現在は、久根津神社1つに合祀しています。

集落東側の山「上当原(ウントバラ)」にあったのは

T家のゴンゲン。

集落西側、民家の後ろの山が「小佐原(コーシャ)」にあったのは、

H家のゴンゲン。

集落から見える久根津大橋付近が「浦(ウラ)」。

山にはかつてH家のグンギンがありました。

また日本軍の飛行機が残されていたのは、この橋の下あたり。

正面が久根津神社のある山「上山田(ウィヤマダ)」。

久根津神社の鳥居。

久根津神社社殿。

現在の集落全体の守り神で、

6~7年前にこの久根津神社1つに合祀。

▲石塔は、日露戦争の平和祈願として設置。

日露戦争へは、集落から3人が出兵。

「明治三十七八年 日露戦役 記念碑 祈奉神」と刻まれています。

久根津神社の参道は、海へとまっすぐ道が続いています。

何か意味があるのでしょうか?

覗いているのは防空壕の跡。

「小佐原(コーシャ)」にある山の麓、墓地の近くにありました。

コーシャ(小佐原)の麓の墓地には、

甕が土中に埋まったものも現存。

コーシャ(小佐原)山の麓には、

昔の墓地「スィス墓」が。

▲H家関係の墓で、すべて他の墓地に移されています。

スィス墓近くには、かつて「イジュミ(泉・湧き水)」がありました。

▲昔は綺麗な水がこんこんと湧いていたそう。

現在は囲いもないが、水はしみだしている状態。

「クラト墓」と呼ばれる、県道沿いにある集落の墓地。

集落の中を流れる久根津川は「フーコウ」。

久根津川の上流は、水も美しく

心地良い空間。

楽しそうに聞こえるクジラや食糧配給のお話も、

大変な思いの中での、ほんの少しの喜び。

戦中、久根津は2日間に渡って空襲を受け、

蔵当原と前田原は全焼。

大きな被害を受けました。

「戦争に一番加わったのは、自分たち大正9,10、11年生まれの世代。

ちょうど20歳くらいで、みんな戦争に徴兵された。

そして終戦後はみんな引き揚げてきて、本当に食べるものもなくて・・・」。

戦後は、山を開墾し、サツマイモばかりを植えてそれが主食。

それ以外は食べるものがほとんどない時代。

クジラとアメリカの救援物資のおかげで助かったとミスエさんは言います。

「私達の時代が一番苦しかったかも」。

我々などには想像もできない日々を過ごしてきた人の

重みのある言葉でした。

「なんといっても久根津は夕陽が一番きれいです」と久原区長さん。

捕鯨でにぎわった海岸や集落、

さまざまな歴史を想像しながら、、

美しい夕景を見に久根津に行くのもおすすめです。

*

ミスエさん、区長さん、

ご協力ありがとうございました。

<参考文献>

・「瀬戸内町誌 民俗編・歴史編」

・「わきやぁ島 久根津」

・「平成9年度 瀬戸内町文化財保護審議委員会現地調査 旧古仁屋町久根津」

・「瀬戸内町の文化財をたずねて」瀬戸内町教育委員会

調査日 2014年1月21日(火)・23日(木)

調査集落 奄美大島 瀬戸内町 久根津(鹿児島県大島郡瀬戸内町久根津)

奄美.asia Y.K

久根津(くねつ)集落の報告です。

シマグチでの呼び方は、クヌィッ。

瀬戸内町の中心部、古仁屋から西へ、

県道79号線を15分ほど。

須手、手安と過ぎて3つ目の集落です。

集落入口の目印は、

高台にある「久根津大橋」。

欄干にある、

大きなクジラのレリーフがお出迎え。

通称「クジラ橋」とも呼ばれています。

かつて奄美唯一の捕鯨基地として栄え、

クジラは、集落のシンボル的存在です。

現在、久根津集落の人口は69人、33世帯。

(瀬戸内町役場町民課資料 平成26年2月末現在より)

養殖業会社があり若い住民も多く、

隣の集落の油井小中学校に通う子供もいます。

*

今回お会いしたのは、

大正11年生まれの久原ミスエさん。

なんと満92歳!

とってもお元気で、記憶力もよく

昔の久根津の様子をイキイキとお話ししてくださいました。

区長の久原章司さん(昭和30年生まれ)も

ご一緒してくださいました。

ミスエさんを中心にお伺いしたのは、

・集落の地名や山・川の名前

・戦後の青年団活動

・米軍統治下の食糧配給

・捕鯨基地のあった時代

・集落行事、料理や婦人会活動

などについて。

▲大正11年生まれの久原ミスエさん。

久根津生まれ・育ち。

内地に出た後、満州へ行き、

昭和22年にシマに引き揚げてきました。

その頃は、奄美群島が本土復帰する前の

米軍統治時代。

「あの時代の一番の楽しみは、

アメリカからの救援物資。

いつもリュック持って行って、

一日中行列に並んで。

羊肉の缶詰、メリケン粉、

アスパラガス(缶詰)もあの時初めて知ったし、

食べたことのないものをいつももらってました。

メリケン粉でうどん作って、

羊肉を入れたものは最高のごちそう。

もらったものの中では、

アイスクリームが一番美味しかったですよ。

食糧配給のあった夜の楽しかったことぉ~」。

また昭和22年頃は、

日本軍の飛行機もいくつか残っていたそう。

「クジラ橋(久根津大橋)の下に、

2台飛行機が置いてありました。

みんな飛行機からジュラルミンを取って、

いろいろなものを作りましたよ。