2014年04月09日

清水 シマ(集落)めぐり

瀬戸内町の

シマ(集落)をめぐる聞き取り調査。

清水(せいすい)集落の報告です。

シマグチでの呼び方は、スィスィ。

瀬戸内町の中心部・古仁屋から、

東へ一つ目の集落。

県道79号線をホノホシ海岸・ヤドリ浜方面へ、

古仁屋から車で約5分ほどです。

▲集落東側から清水を望む

現在、清水集落の人口は225人、126世帯。

(瀬戸内町役場町民課資料 2014年2月末現在資料)。

古仁屋に政治経済の中心が移行するまで、

いわゆる「東方時代」には「方役所」が清水にあり、

東方の政治経済の中心だったと言われています。

清水運動公園や体育館があり、

町外の方には、

スポーツ会場の場所としてご存知かもしれませんね。

▲清水体育館と運動公園

*

今回、お話を伺ったのは、

里 力(さと・いさお)さん(大正11年生まれ・満92歳)、

招(まねき)ヤスエさん、(昭和3年生まれ・満86歳)

鎌田(かまだ)ミサさん、(昭和5年生まれ・満84歳)のお三方。

▲お話をうかがった、いさおじこと、里 力(さと・いさお)さん。清水の生き字引。

シマにずっと住んで農業を営んでいる

みなさんにおうかがいしたのは、

・集落内の地名、山や川、浜や岬の名前

・草花や自然のものの利用法

・神社や八幡さまなど信仰

・年中行事、風習

・戦争の時の集落の様子や仕事

生まれも育ちも清水のみなさんは、

さまざまなことをご存知。

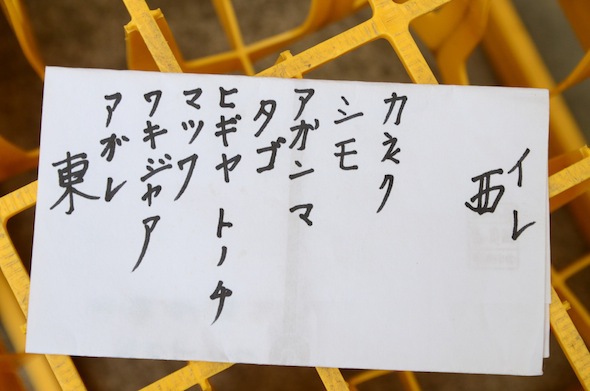

▲いさおじが見せてくださった地名のメモ

清水に残る地名として興味深いのが、

「七殿地」(ななとのち)。

他の集落でも、殿地と呼ばれる地名はありますが、

清水のように7つあるのは珍しいとのこと。

◎清水の七殿地とは、

・白馬(シリュマ)殿地

・上間(アガンマ)殿地

・東(ヒギャ)殿地

・下間(シモマ)殿地

・麻起把(マクワ)殿地

・脇田(ワキジャ)殿地

・金久(カネク)殿地

七殿地の由来は

次のように伝えられています。

鎮西八郎為朝の子孫で、

琉球の舜天王の流れを組む子孫が

奄美大島を治めるために来島し、清水へ。

さらにその子孫にあたる朝宗(喜真)が

7人の子供に与えた屋敷が

七殿地と呼ばれる所。

▲朝宗(喜真)の墓

特にY氏の家は、

その昔、裏手で白い馬が飼われ、

役人が職務に使用していたことから、

「白馬殿地」とその地名が付いています。

海岸通り沿いの空き地は「下間殿地」。

この「七殿地」の地名、

お話をうかがった3人は現在も使っているとのことでした。

*

植物の利用では面白かったのが、

山でとってくるビジンカズラ(和名サネカズラ・ビナンカズラ)での洗髪。

ウシノフグリとも言ってました。

島では、よくハイビスカスを

シャンプー代わりに使っていたと聞きますが、

それ以前に使っていたのがビジンカズラ。

ビジンカズラの実は叩くと

ネチャネチャしたものが出てくるので、

それと桑の葉をタオルに包んで

突いてから絞った液で髪を洗っていたそう。

ミサさんは、

近くのフウコー(清水川)で、

ビジンカズラを使って洗髪していたと言います。

▲左から、招(まねき)ヤスエさん、鎌田ミサさん。

また雨の日には、ウムノバシャ(クワズイモの葉)をかぶって、

学校に行ったりもしたそう。

「となりのトトロ」の世界ですね。

夏の暑い時には、ソテツのナリ(実)にかぶっている

白い綿のような皮(大胞子葉・心皮)を取って、

靴みたいに履いて(?)学校に行っていたとか。

ちょっとトゲがあるけど、冷やっとして気持ちよかったみたいですよ。

*

また清水には、町内の他の集落では見られない

独特の行事があります。

それが、旧暦8月16日の行事。

集落の守り神であるグンギンで行なわれます。

清水のグンギンは、

古仁屋からトンキャンを越えて清水に行く途中の山にあります。

(徳洲会病院の裏にあたり)

▲清水側から見た山。崩れている所の左、松の木が枯れているあたりにグンギンが

ここへ

旧暦8月15日・十五夜豊年祭の次の日、

旧暦8月16日に青年団が必ずグンギンに登っていきます。

まず青壮年団はグンギンの周囲を清掃。

毎年一升瓶をそこに埋めておくので、

そのお酒でまずは身をお清め。

その後、その年に集落に新しく来た人が、

なんと松の木を抱えて

「キーヤ、キーヤ」と「セミ」の鳴き声の真似をするそうです!

そうミーン、ミーンと鳴くセミです。

清水では、セミのことを「キーヤ」と呼びます。

よそから清水に来た人を歓迎するためにやるので、

新人を連れて行き、

新人だけがセミの鳴き声を真似します。

なんともユニークな行事ですね。

昔は、男女ともにグンギンに登っていましたが、

現在は、女性は昼食などの準備で公民館で作業し、

男性だけがグンギンへ行ってこの行事をします。

*

また、旧暦9月6日の夜から

7日の早朝にかけて行なわれるのが厳島神社祭「ティーヤ」。

こちらは、

無病息災と五穀豊穣を祈る行事。

6日は、集落の人々で社殿で歌ったり、ごちそうを食べたり。

以前は、夜通しで朝まで宴が続いたので

「ティーヤ=徹夜・通夜」の名称があると言われています。

明けて7日の早朝には、

集落の人々が社殿の周りを「ヒヨヒヨ」と唱えながら、

ソテツの葉を1000本になるまで投げ込みます。

▲ソテツは、1年間供えられている

その後、集落の人々に、

神前に供えたミキや団子、塩などが配られます。

いただいた塩は、お清めや魔除けとして、

内地に住む子供さんたちに送ったりするほど大切するもの。

▲社殿の背後にある自然石

ちなみに厳島神社は、県道沿いで海のすぐそば。

この海岸べりには、海からとってきたサンゴを焼いて、

石灰をつくる釜がありました。

その石灰は、製糖する際にサトウキビの汁を炊くときに使われていたもの。

里さんは、その石灰を買って

黒糖を作っていたいたそうです。

▲厳島神社は、集落の嘉鉄側。かつては海側に鳥居があった

他にトンキャンの岬あたりにも

古仁屋の人が寝泊りしてサンゴを焼く小屋がありました。

*

海岸沿いのこの建物の前あたりには、

かつてマシュガマ(塩炊き小屋)も。

集落のアガレ(東)と、イリ(西)は、

公民館とアパートの間の道が境界。

清水公民館。広場はミャー。

以前の公民館は、川と平行に建っていました。

その地下には水槽があり、

婦人会がそこで桑の葉を保管し

上の部屋で養蚕をしていたため、

「シイクジョ」と呼ばれていたそう。

繭は農協に出荷。

シイクジョには舞台があり、

家庭訪問の時にはそこで演芸をして先生と交流していました。

公民館前のミャーの隅、

水路にかかる橋の近くにアシャゲがありました。

昭和20年頃まであったのでは?と鎌田さん。

公民館の電柱そばにあるチカライシ。

字「脇田」にある飲み水汲み場「ワキジャゴ」。

水をすくうと、セェ(小エビ)がいました!

昔は、このセェをうどんのダシに使ったそう。

集落の西側の岬は、「ハアサキ(赤崎)」。

集落の東側の岬は、「クルサキ(黒崎)」。

清水川は、「フウコ(大川)」。

ゲートボール場近く、

集落で一番古い墓地がある山は「カミヤマ」。

清水は、「奄美の英傑」と呼ばれる

清 當済(きよし・とうすみ)を生んだ地。

當済は、鹿児島に学び、

焼内間切の横目や笠利間切の定与人に。

笠利で農民が飢饉になった際は、

藩の蔵米を破り取り出して窮民を救います。

また、60歳になってから無人島探検に挑んだりもしました。

その當済の墓が、カミヤマの麓の墓地にあります。

*

県道から清水運動公園に上がる道の途中には、

戦争中、軍馬が何百頭もつながれていました。

清水運動公園は、遊具やアスレチックもあり。

清水運動公園から山を見ると、一番高いのが「キャンマヤマ」。

その右手が滝のある「タキヤマ」。

左は八幡神社のある「ナガヤマ」。

清水の八幡神社は、

戦時中に出征兵士の武運長久を祈願するところとして、

各地から人が詣でたそうです。

*

集落内を歩いている途中に

お話をうかがった方からは、

他にも、こんな話をうかがいました。

清水ではお墓に供えるものとして

・旧暦1月15日 菜の花

・旧暦3月3日 百合

・旧暦7月7日 ブフォ(茅)

があったり。

また

・旧正月初巳の日、清水の女性は浜でバケツに白い砂を入れて、

3回厳島神社に運んで撒く。4回目は自分の家の四隅に撒く、

という行事もあるそうです。

▲海岸沿いにある食堂。関西風ダシのうどんが人気

清水集落は、

古仁屋の一つ隣でありながら、

このシマならではの独特の伝統行事や風習が

多く残っているところが非常に興味深い土地。

昨年の十五夜豊年祭では、

長年披露されていなかった伝統芸能「模擬闘牛」も復活。

八月踊り保存会の活動も盛ん。

夏が近づくと練習が始まり、

夕方、公民館からチヂンと八月唄が集落に響く様子は、

とても風情があります。

これもシマの心を伝えてきた先輩方のおかげ。

▲海岸沿いにある週末オープンのカフェ

海岸沿いにはサンゴの石垣があり、

昔ながらのシマのたたずまいを残しながらも、

喫茶店やカフェ、食堂、民宿、

シーカヤック・ダイビングガイドもあります。

海から山へと、

ぐるっと集落を散策して見ると、

いろいろな楽しみを発見できる集落です。

里さん、鎌田さん、招さん、

そして調査途中の道ばたでお話をしてくださった清水集落のみなさん、

ご協力ありがとうございました!

<参考文献>

・「清水部落の由来」 瀬戸内町教育委員会

・「瀬戸内町文化財保護審議委員会 平成9年度現地調査 旧古仁屋町・清水」

・「瀬戸内町誌 民俗編」

調査日 : 2014年1月28日(火)・29日(水)

奄美.asia 調査員 Y.K

シマ(集落)をめぐる聞き取り調査。

清水(せいすい)集落の報告です。

シマグチでの呼び方は、スィスィ。

瀬戸内町の中心部・古仁屋から、

東へ一つ目の集落。

県道79号線をホノホシ海岸・ヤドリ浜方面へ、

古仁屋から車で約5分ほどです。

▲集落東側から清水を望む

現在、清水集落の人口は225人、126世帯。

(瀬戸内町役場町民課資料 2014年2月末現在資料)。

古仁屋に政治経済の中心が移行するまで、

いわゆる「東方時代」には「方役所」が清水にあり、

東方の政治経済の中心だったと言われています。

清水運動公園や体育館があり、

町外の方には、

スポーツ会場の場所としてご存知かもしれませんね。

▲清水体育館と運動公園

*

今回、お話を伺ったのは、

里 力(さと・いさお)さん(大正11年生まれ・満92歳)、

招(まねき)ヤスエさん、(昭和3年生まれ・満86歳)

鎌田(かまだ)ミサさん、(昭和5年生まれ・満84歳)のお三方。

▲お話をうかがった、いさおじこと、里 力(さと・いさお)さん。清水の生き字引。

シマにずっと住んで農業を営んでいる

みなさんにおうかがいしたのは、

・集落内の地名、山や川、浜や岬の名前

・草花や自然のものの利用法

・神社や八幡さまなど信仰

・年中行事、風習

・戦争の時の集落の様子や仕事

生まれも育ちも清水のみなさんは、

さまざまなことをご存知。

▲いさおじが見せてくださった地名のメモ

清水に残る地名として興味深いのが、

「七殿地」(ななとのち)。

他の集落でも、殿地と呼ばれる地名はありますが、

清水のように7つあるのは珍しいとのこと。

◎清水の七殿地とは、

・白馬(シリュマ)殿地

・上間(アガンマ)殿地

・東(ヒギャ)殿地

・下間(シモマ)殿地

・麻起把(マクワ)殿地

・脇田(ワキジャ)殿地

・金久(カネク)殿地

七殿地の由来は

次のように伝えられています。

鎮西八郎為朝の子孫で、

琉球の舜天王の流れを組む子孫が

奄美大島を治めるために来島し、清水へ。

さらにその子孫にあたる朝宗(喜真)が

7人の子供に与えた屋敷が

七殿地と呼ばれる所。

▲朝宗(喜真)の墓

特にY氏の家は、

その昔、裏手で白い馬が飼われ、

役人が職務に使用していたことから、

「白馬殿地」とその地名が付いています。

海岸通り沿いの空き地は「下間殿地」。

この「七殿地」の地名、

お話をうかがった3人は現在も使っているとのことでした。

*

植物の利用では面白かったのが、

山でとってくるビジンカズラ(和名サネカズラ・ビナンカズラ)での洗髪。

ウシノフグリとも言ってました。

島では、よくハイビスカスを

シャンプー代わりに使っていたと聞きますが、

それ以前に使っていたのがビジンカズラ。

ビジンカズラの実は叩くと

ネチャネチャしたものが出てくるので、

それと桑の葉をタオルに包んで

突いてから絞った液で髪を洗っていたそう。

ミサさんは、

近くのフウコー(清水川)で、

ビジンカズラを使って洗髪していたと言います。

▲左から、招(まねき)ヤスエさん、鎌田ミサさん。

また雨の日には、ウムノバシャ(クワズイモの葉)をかぶって、

学校に行ったりもしたそう。

「となりのトトロ」の世界ですね。

夏の暑い時には、ソテツのナリ(実)にかぶっている

白い綿のような皮(大胞子葉・心皮)を取って、

靴みたいに履いて(?)学校に行っていたとか。

ちょっとトゲがあるけど、冷やっとして気持ちよかったみたいですよ。

*

また清水には、町内の他の集落では見られない

独特の行事があります。

それが、旧暦8月16日の行事。

集落の守り神であるグンギンで行なわれます。

清水のグンギンは、

古仁屋からトンキャンを越えて清水に行く途中の山にあります。

(徳洲会病院の裏にあたり)

▲清水側から見た山。崩れている所の左、松の木が枯れているあたりにグンギンが

ここへ

旧暦8月15日・十五夜豊年祭の次の日、

旧暦8月16日に青年団が必ずグンギンに登っていきます。

まず青壮年団はグンギンの周囲を清掃。

毎年一升瓶をそこに埋めておくので、

そのお酒でまずは身をお清め。

その後、その年に集落に新しく来た人が、

なんと松の木を抱えて

「キーヤ、キーヤ」と「セミ」の鳴き声の真似をするそうです!

そうミーン、ミーンと鳴くセミです。

清水では、セミのことを「キーヤ」と呼びます。

よそから清水に来た人を歓迎するためにやるので、

新人を連れて行き、

新人だけがセミの鳴き声を真似します。

なんともユニークな行事ですね。

昔は、男女ともにグンギンに登っていましたが、

現在は、女性は昼食などの準備で公民館で作業し、

男性だけがグンギンへ行ってこの行事をします。

*

また、旧暦9月6日の夜から

7日の早朝にかけて行なわれるのが厳島神社祭「ティーヤ」。

こちらは、

無病息災と五穀豊穣を祈る行事。

6日は、集落の人々で社殿で歌ったり、ごちそうを食べたり。

以前は、夜通しで朝まで宴が続いたので

「ティーヤ=徹夜・通夜」の名称があると言われています。

明けて7日の早朝には、

集落の人々が社殿の周りを「ヒヨヒヨ」と唱えながら、

ソテツの葉を1000本になるまで投げ込みます。

▲ソテツは、1年間供えられている

その後、集落の人々に、

神前に供えたミキや団子、塩などが配られます。

いただいた塩は、お清めや魔除けとして、

内地に住む子供さんたちに送ったりするほど大切するもの。

▲社殿の背後にある自然石

ちなみに厳島神社は、県道沿いで海のすぐそば。

この海岸べりには、海からとってきたサンゴを焼いて、

石灰をつくる釜がありました。

その石灰は、製糖する際にサトウキビの汁を炊くときに使われていたもの。

里さんは、その石灰を買って

黒糖を作っていたいたそうです。

▲厳島神社は、集落の嘉鉄側。かつては海側に鳥居があった

他にトンキャンの岬あたりにも

古仁屋の人が寝泊りしてサンゴを焼く小屋がありました。

*

海岸沿いのこの建物の前あたりには、

かつてマシュガマ(塩炊き小屋)も。

集落のアガレ(東)と、イリ(西)は、

公民館とアパートの間の道が境界。

清水公民館。広場はミャー。

以前の公民館は、川と平行に建っていました。

その地下には水槽があり、

婦人会がそこで桑の葉を保管し

上の部屋で養蚕をしていたため、

「シイクジョ」と呼ばれていたそう。

繭は農協に出荷。

シイクジョには舞台があり、

家庭訪問の時にはそこで演芸をして先生と交流していました。

公民館前のミャーの隅、

水路にかかる橋の近くにアシャゲがありました。

昭和20年頃まであったのでは?と鎌田さん。

公民館の電柱そばにあるチカライシ。

字「脇田」にある飲み水汲み場「ワキジャゴ」。

水をすくうと、セェ(小エビ)がいました!

昔は、このセェをうどんのダシに使ったそう。

集落の西側の岬は、「ハアサキ(赤崎)」。

集落の東側の岬は、「クルサキ(黒崎)」。

清水川は、「フウコ(大川)」。

ゲートボール場近く、

集落で一番古い墓地がある山は「カミヤマ」。

清水は、「奄美の英傑」と呼ばれる

清 當済(きよし・とうすみ)を生んだ地。

當済は、鹿児島に学び、

焼内間切の横目や笠利間切の定与人に。

笠利で農民が飢饉になった際は、

藩の蔵米を破り取り出して窮民を救います。

また、60歳になってから無人島探検に挑んだりもしました。

その當済の墓が、カミヤマの麓の墓地にあります。

*

県道から清水運動公園に上がる道の途中には、

戦争中、軍馬が何百頭もつながれていました。

清水運動公園は、遊具やアスレチックもあり。

清水運動公園から山を見ると、一番高いのが「キャンマヤマ」。

その右手が滝のある「タキヤマ」。

左は八幡神社のある「ナガヤマ」。

清水の八幡神社は、

戦時中に出征兵士の武運長久を祈願するところとして、

各地から人が詣でたそうです。

*

集落内を歩いている途中に

お話をうかがった方からは、

他にも、こんな話をうかがいました。

清水ではお墓に供えるものとして

・旧暦1月15日 菜の花

・旧暦3月3日 百合

・旧暦7月7日 ブフォ(茅)

があったり。

また

・旧正月初巳の日、清水の女性は浜でバケツに白い砂を入れて、

3回厳島神社に運んで撒く。4回目は自分の家の四隅に撒く、

という行事もあるそうです。

▲海岸沿いにある食堂。関西風ダシのうどんが人気

清水集落は、

古仁屋の一つ隣でありながら、

このシマならではの独特の伝統行事や風習が

多く残っているところが非常に興味深い土地。

昨年の十五夜豊年祭では、

長年披露されていなかった伝統芸能「模擬闘牛」も復活。

八月踊り保存会の活動も盛ん。

夏が近づくと練習が始まり、

夕方、公民館からチヂンと八月唄が集落に響く様子は、

とても風情があります。

これもシマの心を伝えてきた先輩方のおかげ。

▲海岸沿いにある週末オープンのカフェ

海岸沿いにはサンゴの石垣があり、

昔ながらのシマのたたずまいを残しながらも、

喫茶店やカフェ、食堂、民宿、

シーカヤック・ダイビングガイドもあります。

海から山へと、

ぐるっと集落を散策して見ると、

いろいろな楽しみを発見できる集落です。

里さん、鎌田さん、招さん、

そして調査途中の道ばたでお話をしてくださった清水集落のみなさん、

ご協力ありがとうございました!

<参考文献>

・「清水部落の由来」 瀬戸内町教育委員会

・「瀬戸内町文化財保護審議委員会 平成9年度現地調査 旧古仁屋町・清水」

・「瀬戸内町誌 民俗編」

調査日 : 2014年1月28日(火)・29日(水)

奄美.asia 調査員 Y.K